「装甲巡対装甲巡」 蔚山沖海戦、1904年8月14日

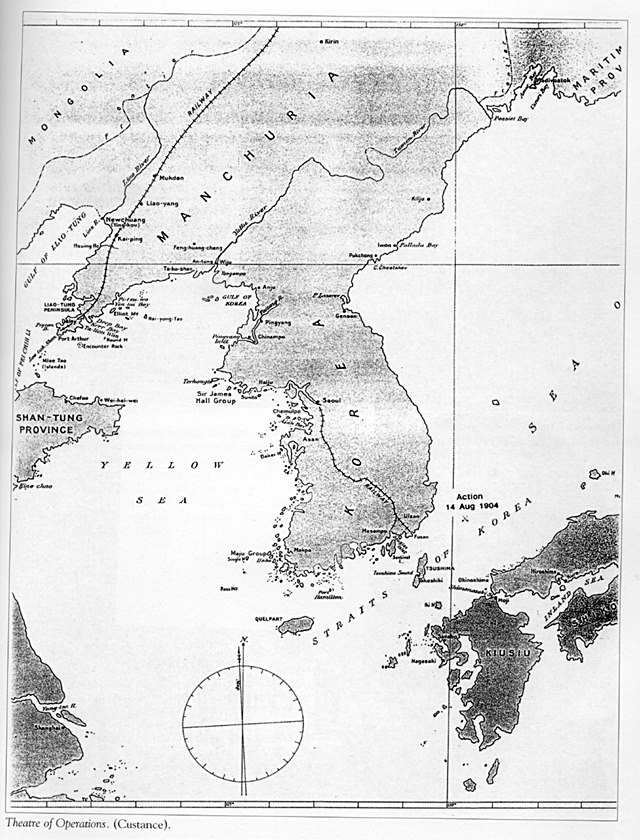

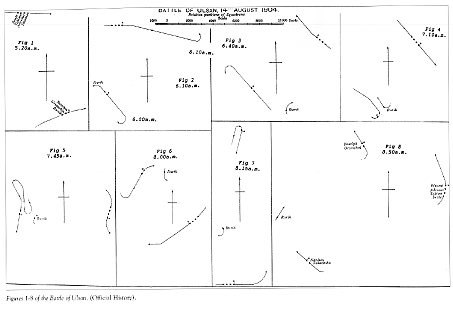

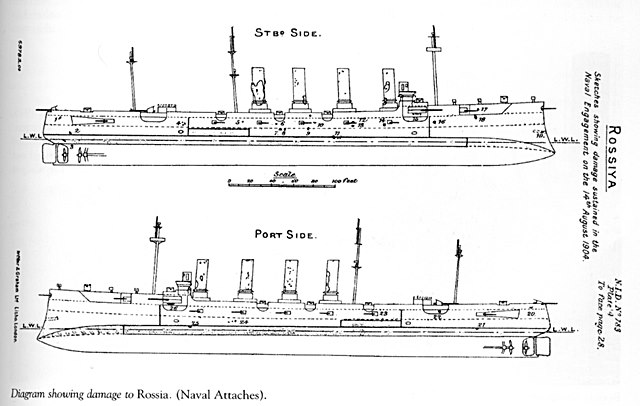

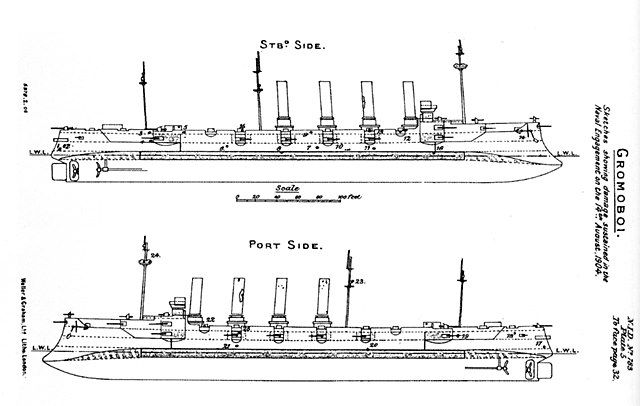

“Warship” 誌2000-2001年号所載の “Armoured Cruiser Versus Armoured Cruiser” by Peter Brook を和訳し、適宜訳注をつけたものである。(序文) (訳注:カール・ペトローヴィチ・イェッセン少将) の装甲巡洋艦戦隊は、旅順のロシヤ主力艦隊の脱出を支援するのに失敗したあと、母港のヴラジヴォストークへ進路を向けた。(彦之丞) 中将の艦隊の4隻の装甲巡洋艦が退路をさえぎっているのを発見した。(訳注:これは誤りで、この時まだ28サンチ榴弾砲の輸送は始まっていない。「常陸丸」に乗っていたのは近衛後備第一連隊の一部であった) 戦略的位置関係図 (クリックで拡大)双方の艦隊の比較 ロシヤ艦隊 日本艦隊 戦闘 対勢図 (クリックで拡大)(訳注:後掲の表とは少し合わない) 。これにより被弾個所の6インチ砲が使用不能となった他、直上の12ポンド(3インチ)砲、下部の6インチ砲、後ろの6インチ砲も使用不能となった。(外吉) 少将率いる第4戦隊の「浪速」(旗艦)と「高千穂」が南東からやって来た。これにより上村は、「リューリク」の始末をこの2隻の防護巡洋艦にまかせて、イェッセンを追う自由を得ることとなった。死傷者と損害 日本側の死傷者: ロシヤ側の死傷者: 「ロシヤ」被弾状況図 (クリックで拡大)「グロモボイ」被弾状況図 (クリックで拡大)まとめ (宗太郎) 少将が殿艦の「磐手」に座乗しており、一時的に指揮を取ることができたからである。エピローグ 参考資料

Corbett J, Maritime Operations in the Russo-Japanese War, (Reprint, Annapolis MD, 1994).

This article is a Japanese translation of: 目次ページにもどる