日清戦争黄海海戦 1894年9月17日

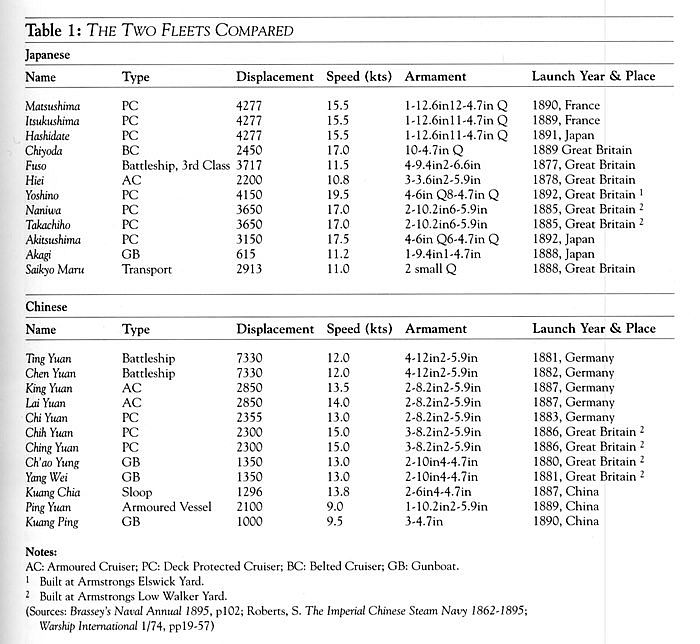

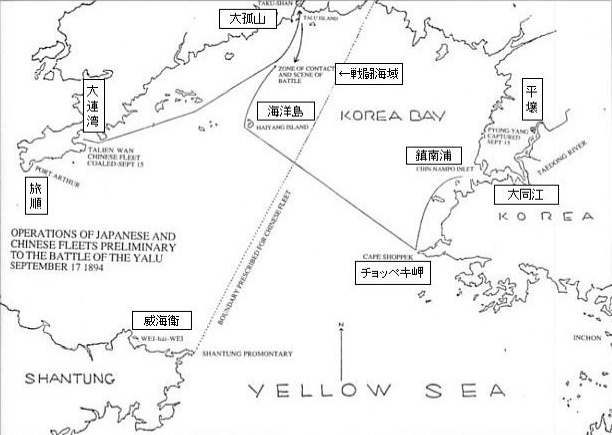

このページは、コンウェイ・マリタイム・プレス社刊「ウォーシップ」誌 1999-2000年号所載の記事、「鴨緑江の海戦、1894年9月17日」 (ピーター・ブルック著)を和訳したものである。 This article is a Japanese translation of “The Battle of the Yalu, 17 September 1894” by Peter Brook from Warship 1999-2000, Conway Maritime Press. The Battle of the Yalu, 鴨緑江の海戦)は、歴史的に重大な意義のある海戦である。鋼鉄製で後装式の砲と魚雷を装備した軍艦の大規模な艦隊が戦ったはじめての海戦であるからだ。はじめに Dr J C Perry が1964年に「マリナーズ・ミラー Mariners Mirror 」誌に書いた記事があるのみである。この戦いは全く忘れ去られていたのだ。背景 (訳注:現在の仁川) から兵力を送り込み始めた。6月の末までに、日本は8000以上の兵を上陸させていた。(訳注:東郷平八郎大佐) に指揮された巡洋艦「浪速」(この東郷こそ11年後の日本海海戦の勝利者である)は、1100名の清国兵を乗せた英国籍の商船「高陞号」に停船を命じた。次いで「浪速」は「高陞号」に自艦に続航することを命じたが、「高陞号」はこれに従わなかったため「浪速」は「高陞号」を撃沈した。(訳注:これは驚くべき記述であるが、原文にそう書いてあるのでそのまま訳す。「浪速」が清国兵の救助を行わず、生存者がほとんどいなかったのは事実である) 。(訳注:現在の渤海湾) とその奥の北京を守ることであるとしたのである。両艦隊の比較 北洋水師: 山東、黄海:北洋通商大臣(天津)南洋水師: 上海、揚子江下流:南洋通商大臣(南京)福建水師: 福州:福州船政大臣(福州船政局)広東水師: 広東:両広総督(訳注:丁汝昌水師提督) であった。彼は個人的には勇敢であったが、もともとは騎兵指揮官であり、海軍の専門の指揮官たちに完全に頼りきっていた。Constantin von Hanneken をあてた。彼は「高陞号」の生き残りであった。 Philo McGiffin とウィリアム・タイラー William Tyler である。(訳注:もちろんこれは日清戦争当時には誤り。明治5年に兵部省は廃止され、陸軍省・海軍省が設置されている) 。(訳注:伊東祐亨) に率いられていた。伊東は有能で経験を積んだ海軍士官であったが、慎重で積極性と蛮勇に欠けるきらいがあった。しかしこの海戦にあたっては、彼は海軍軍令部長伯爵樺山中将(訳注:樺山資紀) を伴っていた。(訳注:当時はまだ日本海軍にこのような分類はない。イギリス海軍の基準に照らすと三等戦艦になる、ということだろう) 。速力は遅く、武装は舷側の9.4インチ後装砲4門と6インチ後装砲6門であった。(訳注:坪井航三) が指揮していた。艦名表記英漢対照: Ting Yuan 定遠/

Chen Yuan 鎮遠/

King Yuan 経遠/

Lai Yuan 来遠/

Chi Yuan (Tsi Yuan) 済遠/

Chih Yuan 致遠/

Ching Yuan 靖遠/

Chao Yung 超勇/

Yang Wei 揚威/

Kwang Chia 広甲/

Ping Yuan 平遠/

Kuang Ping 広丙

参加艦艇性能一覧: Armament 欄の “Q” は速射砲を示す。戦闘―準備行動 (訳注:現在の長山串(チャンサンゴッ) )に錨泊して一夜を過ごした。

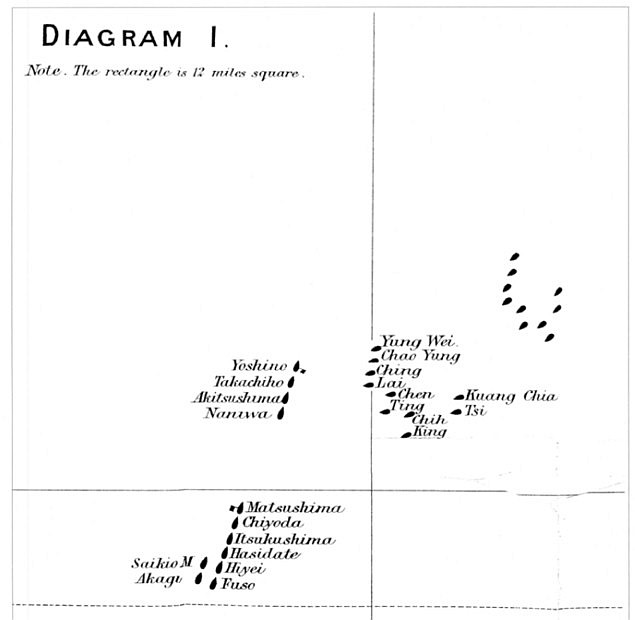

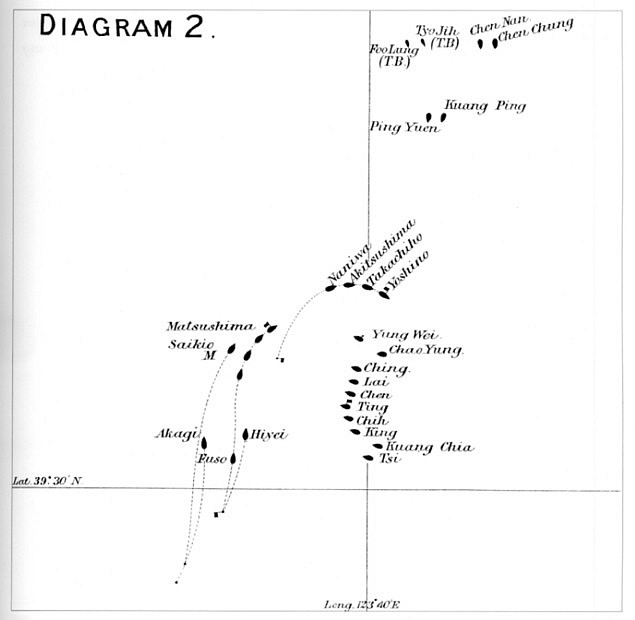

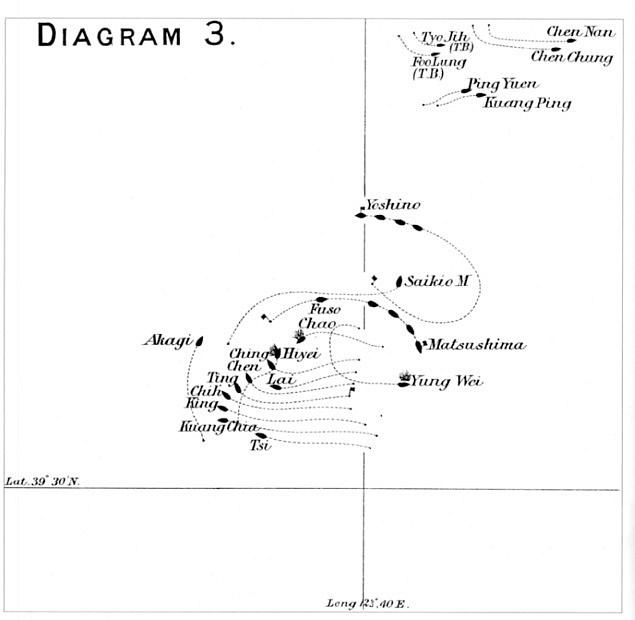

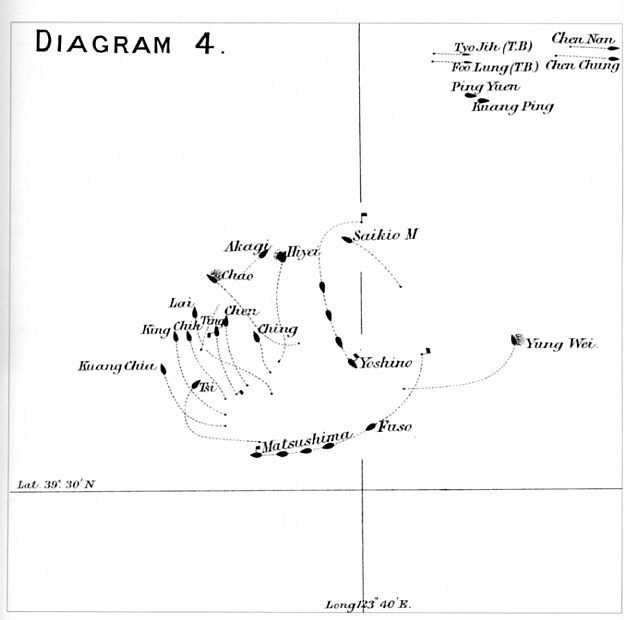

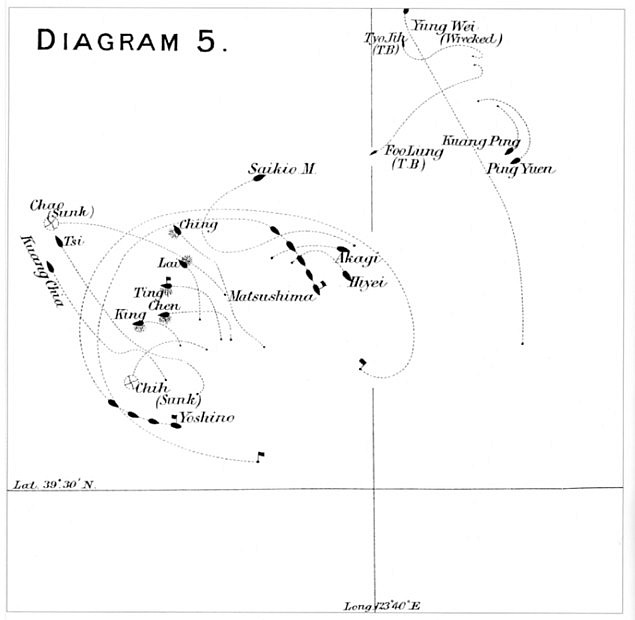

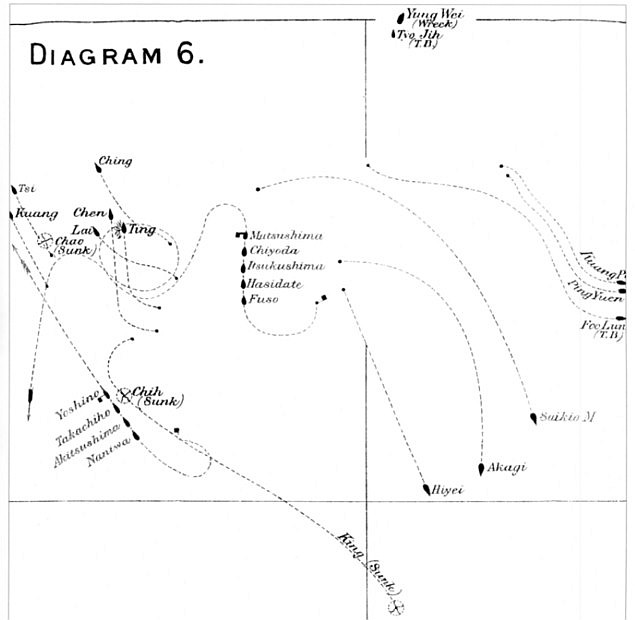

9月16日、樺山と伊東は、清国軍が大孤山に向けて輸送されているのとの情報を受けた。これを迎撃し、護衛している清国艦隊と戦闘するために、艦隊は北西に向かった。(訳注:劉歩蟾右翼総兵。定遠の艦長) について、臆病な人物であり、自分の身を守るために命令を曲げる、と軽蔑を隠していない。概念図 戦闘―主要局面 (訳注:方伯謙副将) の破壊命令によるものだった。方はのちに怯懦の廉で斬首された。「広甲」は大連湾の近くで座礁した。このため艦隊の最左翼となった「致遠」は激しい砲火を浴びて大損害をこうむった。最終段階 その後 戦訓 (訳注:回りくどい言い方だが、要するに「舷側方向の砲火の有効性」ということだろう) 、不要な木造品の危険性、有効なダメージ・コントロールの必要性、そして装甲に対する速射砲の効果の低さを証明した。しかし同時に、防御されていない砲や非装甲の構造物に対する速射砲の致命的な威力も鮮やかに見せたのである。参考資料 Perry, J C. ‘The Battle off the Tayang 17 September 1894’ Mariners Mirror 3, pp243-249 (1964). ‘The Naval Engagement Off The Yalu River September 1894’. China-Japan War 1894-5, pp 42-81 (May 1901). In Modern Naval Operations Admiralty Intelligence Department No 582. ‘The Chinese Navy: The Battle of the Yalu. By our correspondent in the East’ Blackwoods Edinburgh Magazine (October 1895) The Century Magazine, August 1895 (pp585-604), together with Captain Mahan’s comments (pp629-632). Pulling Strings in China (1929) The Ship of the Line in Battle (1912) The Influence of the Sea on the Political History of Japan (1921) The Japan-China War by K Ogawa 目次ページにもどる