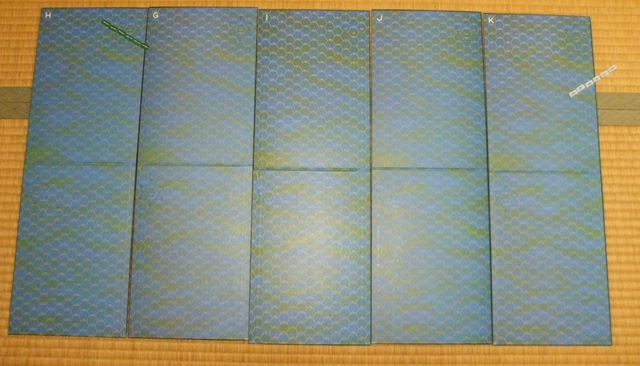

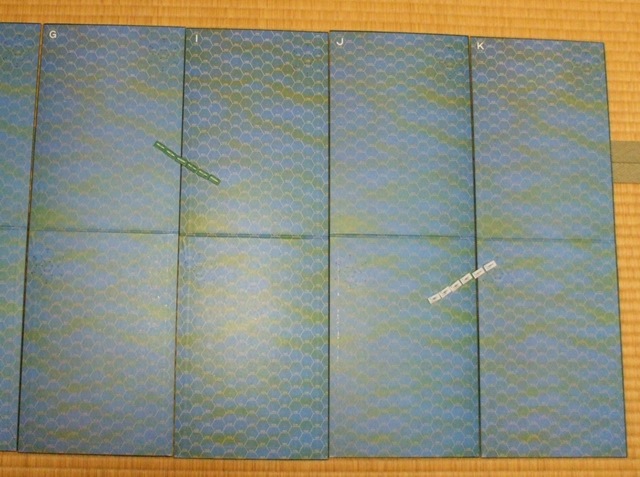

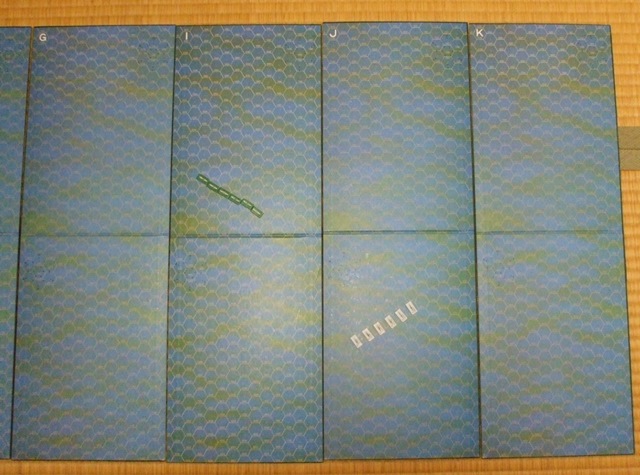

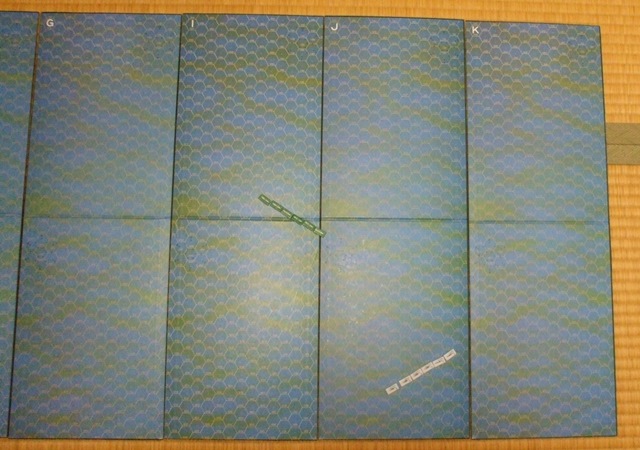

日露戦争黄海海戦・その戦術的経過 はじめに ・余談 The Battle of Yellow sea 」というと日露戦争の方を指すのが一般的である。一方で日清戦争の黄海海戦は、「鴨緑江の海戦 The Battle of the Yalu 」と呼ばれることが多い。The Battle of 10 August 」と呼ばれることがある。日本海軍においても、「黄海海戦」という公称が定められる前には用いられていた呼称のようだ。また、ロシヤでは当時旧暦(ユリウス暦)を用いていたので、その日づけから「1904年7月28日の海戦」 Бой 28 июля 1904 года と呼ぶこともあるようである。・余談2 「日本海海戦・その戦術的経過」 というページもあり、おかげさまで好評を博している。これはコンウェイの“Warship” 誌の記事を抄訳したものだが、本稿は筆者オリジナルの文章である。背景 概念図 戦力 ・戦艦 ・装甲巡洋艦 ・防護巡洋艦 ・旧式戦艦 ・その他 ・戦艦 ・防護巡洋艦 ・その他 戦闘-第一合戦 水色が日本艦隊、緑がロシヤ艦隊。北が上 戦闘-追跡 戦闘-第二合戦 ※ ※ 膅 (月へんに唐)であるが、環境依存文字なのでここでは略して「唐発」と表記した。戦闘-水雷部隊の夜襲 逃走 北へ ※ ※ 結果 自沈 巡洋艦「ノヴィーク」座礁放棄 駆逐艦1隻被捕獲 駆逐艦1隻抑留 戦艦「ツェサレヴィチ」巡洋艦「アスコリト」「ジアーナ」駆逐艦4隻損傷 多数死傷 約400名喪失艦 なし損傷 多数、ただし航行に支障あるようなものは「対馬」のみ死傷 約250名戦術的考察 結び 「八月十日の勝利がなければ、五月二十七日の完勝は到底望み得なかった。海軍記念日は五月二十七日よりも八月十日の方がよりふさわしい」 参考文献 「明治三十七八年海戦史」 海軍軍令部編纂 春陽堂 明治42年「参戦二十提督 日露大海戦を語る」 東京日日新聞社・大阪毎日新聞社編 昭和10年“Warrior to Dreadnought” David K Brown, Seaforth Publishing, 1997“Russian Battleship VS Japanese Battleship” (Osprey Duel 15) Robert Forczyk, Osprey Publishing, 2009“British Observers of the Russo-Japanese War” Philip Towle, London School of Economics and Political Science, 1998参考サイト http://www.geocities.jp/kigiken/yellow_1.html 蒸気推進研究所 (髙木宏之氏)http://www.jacar.go.jp/nichiro2/index.html 国立公文書館 アジア歴史資料センター 日露戦争特別展II http://navgunschl.sblo.jp/ 桜と錨の気ままなブログ ・対勢図について 目次ページにもどる