こちらのページは主に作戦研究を扱っています。各キャラの感想などは「私本銀河英雄列伝」のページをどうぞ。

この時代の戦闘の様相

まず、巡航艦・駆逐艦・偵察艦が偵察母艦の支援のもと散開して索敵を行う。敵が見つかったら、偵察母艦が情報を集めて旗艦に送る。発見された敵の方に投入されていた偵察艦は、偵察母艦に収容される。巡航艦部隊が偵察母艦の支援のもと接敵を続ける。

敵と接触するまでに、戦艦部隊は戦線を張って敵を待ち受ける。戦線の後方には小艇母艦・航空母艦・予備の巡航艦戦隊が待機する。

敵と接触したら、まず戦艦部隊のミサイル戦が始まる。あらかじめ攻勢に出ると決していたら、時期を見て小艇母艦を集中し、ミサイル艇・砲艇を展開して一点に火力を集中する。対して防御側は散開して火力集中をやり過ごすか、密集して戦線を維持する。散開すれば敵の火力集中の効果を減らすことができるが、ある程度戦列の密度がないと味方の火力連携・相互防御支援がままならなくなるので、兼ね合いが肝心である。

十分に火力をもって叩いたと判断したら、戦艦部隊を突入させる。側面を適宜巡航艦部隊で支援することもある。対して防御側は、砲艇・ミサイル艇の火力集中や巡航艦による限定的な側面反撃で対抗する。突撃を行うのは、射撃戦のみに頼っていては、敵は損害を受けるたびに戦列をまとめ直し、不利になったら逃げ出してしまうからである。敵に大打撃を与えるには突撃が必要なのである。しかし、突撃は必然的に味方戦列の一時的な混乱をもたらし、敵に反撃の隙を与える。従って、突撃の時期は慎重に測るべきである。

突入口が確保されたら、航空母艦を投入して航空戦力によって敵を攪乱拘束する。防御側は駆逐艦・航空部隊を投入して対抗する。戦線を維持し、敵火力に対抗するするためには、戦艦一隻一隻の連携と駆逐艦群の支援が必要であるから、航空隊によって隊列を崩したり駆逐艦を沈めたりできれば、敵戦線を著しく弱めることができる。だが、航空隊の戦闘継続可能時間は短いから、敵に肉迫してから発進しなければならず、そのためにはやはり戦列の主体となる戦艦部隊の突入が必要なのである。

次いで航空部隊の援護のもと、敵戦線の重要部分を戦艦で痛撃し、戦線の崩壊を誘う。戦線の崩壊が達成されたら予備の巡航艦部隊の全力を投入し、追撃を行って敵を潰乱させる。巡航艦の火力は小さいが、敵の戦列が乱れていればそれほど大きな火力は必要ではない。それよりも混乱する敵の中を深く突き入っていくことができる機動力・運動性の方が重要なのである。

いずれにせよ、戦列を維持することは何にも増して重要である。そのため、指揮系統が乱れると部隊は容易に潰滅する。特に指揮官が戦死したりするとまずまちがいなく部隊は崩壊する。指揮系統の維持には十分な注意を払わなければならない。

駆逐艦は、戦闘の全局面にわたって戦艦部隊の護衛、ミサイルの迎撃を行う。追撃戦においては敵中に深く突き込むこともあり得る。

巡航艦のみからなる軽艦隊にはしばしば小艇母艦が付随して合戦時の火力不足を補う。なお、このような軽艦隊の任務は強行偵察や敵中深くへの機動襲撃作戦である。

ページ先頭へ

帝国軍の編制

基本的な編成単位は次のとおり。

・艦隊 Flotte:1万〜1万5000隻規模。長は司令官(Kommandeur)、中将または大将。

・分艦隊 Abteilung:作戦中の臨時編成で、Flotteより小規模なもの。長は司令(Kommandant)、中将から准将。

・戦隊 Geschwader:3000〜5000隻。Flotteの下部編成。長は司令、中将または少将。

・小艦隊 Brigade:規模はGeschwaderと同程度だが、Flotteに属しないもの。長は司令、中将または少将。また、慣用としてBrigadierという呼称も用いられる。

・連隊 Gruppe:1000隻〜数百隻。兵科ごとに編成される。Brigade、Geschwaderの下部編成。長は連隊長(Gruppenfuehrer)、准将。

・支隊 Schwarm:Gruppeと同程度の規模で、独立して行動するもの。混成の場合もある。

長は支隊長(Schwarmsfuehrer)、少将または准将。

・小隊 Staffel:数十隻。Gruppeの下部編成。長は小隊長(Staffelsfuehrer)、准将また は大佐。

・隊 Rotte:2隻以上で任務のために行動するもの。先任の艦長が指揮する。

自由惑星同盟軍の基本編成が艦隊(Fleet)であるのに対し、帝国軍ではブリガーデである。動員令が下されると、いくつかのブリガーデを統合してフロッテが編成され、統合されたブリガーデはそのフロッテのゲシュヴァーダーになるのである。ただ、イゼルローン艦隊は常設のフロッテであるなど例外もあり、またラインハルトは麾下の基本編成をフロッテにしている。ブリガーデ基本は、高級将官が過剰な旧帝国軍の事情からとられている面があるからである。

旧帝国軍では複数のフロッテが同一行動をとる際には常に宇宙艦隊司令長官の指揮を必要とした。これは旧帝国軍の中央集権的体質を表す顕著な例であるが、指揮系統の柔軟性が阻害される弊害があった。しかし、統治面で貴族の大幅な自治を認め、私兵を持つことすら許していた関係上、国軍のこのような制度はやむを得ないものであったといえる。

一方、全帝国領内における中央集権体制を確立したローエングラム体制においてはこのような制度は必要なかったため、適宜上級の指揮官に数個フロッテの指揮を取らせ、兵力の迅速な展開や速やかな配置の転換を可能としている。ただし、その形態はいわば「与力大名」的なもので、上級の指揮官にも「手勢」のフロッテがいるのが通例である。リップシュタット戦役におけるキルヒアイス艦隊はヴァーレン・ルッツ両フロッテよりなり、このような「手勢」の存在は認められないが、これは例外と見るべきであろう。

この点は同盟軍の編成と似ているが、同盟軍の通弊である、同格の艦隊司令長官の間の作戦主導権争いといったことを防ぐために、編成内には厳しく序列が設けられている。これを表すよい例としては、「要塞対要塞」戦においてのケンプ大将とミュラー大将の関係が挙げられるであろう。この点に関する例外は、同じく「要塞対要塞」戦における「帝国軍の双璧」の関係であるが、これも彼ら二人においてのみ許された特例であろう。

ページ先頭へ

同盟軍の編制

基本編成単位は艦隊 fleet である。定数は一万五千。長は司令官 commander、中将をもって任ずる。通常はこれが最大の編成単位だが、作戦上必要な場合には艦隊をいくつか統合して連合艦隊 united fleet を編成することができる。その場合、長は司令長官 commander-in-chief、先任の艦隊司令官が任ぜられる。

ただし、これが編成された例は建軍以来二度しかない。ヴァーミリオン戦役後半においてヤン艦隊がランテマリオの敗軍を吸収した結果これに近いものができたが、当時は組織が混乱していたこと・敗軍が艦隊組織を成していなかったこと・この部隊以外に宇宙艦隊の戦力が存在せず、疑似的に宇宙艦隊司令長官直率に準ずる形となったことなどから、連合艦隊は編成されなかった。その他、先任の艦隊司令官が数個艦隊の指揮を仮に取る形はいくつか見受けられるが、戦争の性質上、特に分遣という形ではなかったために、連合艦隊が編成されるに至らなかったものと思われる。

艦隊は、通常三個の分艦隊 fleet division に分けられる。兵力は三千ないし五千。長は司令 commandant、少将または准将。各兵種を中に含み、ある程度独立して行動できる。

護衛部隊や巡航艦部隊など、艦隊よりも小規模だが、独立して行動させる部隊は、小艦隊 minor fleet と称する。兵力はだいたい千隻以上。長は司令、大佐以上が任にあたる。なお、小艦隊のことを一般においてしばしば支隊 flottila と称するが、これは正式のものではない。

小艦隊を編成するに足りない小規模の独立部隊は、規模にかかわりなく任務部隊 task force と呼ばれ、先任の艦長が指揮する。

分艦隊の下の区分が、戦隊 squadron である。兵力は八百隻から千隻。長は戦隊長 squadron leader、准将があたる。兵科ごとに編成されるのが普通。

戦隊の下の区分は、中隊 company である。兵力は二百隻、長は中隊長 company leader で大佐が任じられる。さらにその下の最小単位は分隊 section、規模は数十隻、長は分隊長 section leader、大佐または中佐。

同盟軍には、帝国軍のような、複数の艦隊が動員されたときには必ず宇宙艦隊司令長官が指揮しなければならないという制限はないが、司令長官の面子や責任問題などがあってほとんどの戦役で司令長官直率になっている。まあ、どちらにしても戦線が一つで正面が狭ければ、総司令官が後ろにいる必要はないのだ。

アムリッツァ戦役は連合艦隊制度を活用する好機だったと思われるが、戦面を拡大しすぎたこともあって、結局連合艦隊は編成されず、各艦隊が後方の司令部にしばられながら各個撃破を受けてしまった。これでは制度があっても宝の持ち腐れというものであろう。

ページ先頭へ

ラグナロック作戦における帝国軍の軍事戦略について

バーミリオン前において帝国軍は、ヤンを倒さぬ限り勝利なしと考えて、ラインハルトをおとりにした作戦を採用している。これはこれで悪くない作戦だが、よく考えてみるとそうまでしてヤンにつきあう必要はなかったのではないかという気がする。

というのも、ヤンがいかに強いとはいえその兵力はわずか一個艦隊であり、広い戦線を一人で守りきることは不可能であるからだ。帝国軍は、せっかく大兵力を持っているのだから、四方から包み込むようにハイネセンに迫り、迎撃するヤンとぶつからなかった艦隊でハイネセンを陥としてしまえばいいのだ。つまりフランス国内戦役での連合軍の作戦そのままである。

それではラインハルトの気が納まらないだろうと思うのなら、わざとヤンに動きを見せつけて、バーラト星系内での決戦を強要すればいい。ハイネセンが陥落してしまえばヤンの一存ではそれ以上戦争を続けるわけにはいかないのだから、ヤンもハイネセンの危機には可能な限り対応せざるを得ないだろう。なぜビュコックがあんな不利な決戦をせざるを得なかったかということを考えてほしい。同じようにヤンもハイネセンを見殺しにはできないだろう。

ただ、この決戦案には一つ不利な点がある。歴史上、敵の要地を脅かして決戦を強要するという作戦で、結果として大敗を喫した例が多いのだ。ボロジノのナポレオン、モスクワのドイツ軍、ミッドウェイの日本軍、ゲティズバーグのリーなどである。従ってこの作戦は縁起の悪い作戦と言えるかもしれない。それでも、第二次ポエニ戦争のスキピオやマリアナ・レイテの米軍はみごとに成功しているから、特に太平洋の米軍なみの優勢を持つ帝国軍なら試して損はないとも考えられる。

それはともかくとして、もうひとつ史実案には根本的な欠陥があるということを指摘しておきたい。それは、前提となった「ヤンを倒さねば勝利なし」との認識が誤っているということである。

そもそも今戦役の帝国軍の目的は、とりあえず同盟を屈服させることであって、この一回の作戦で同盟を覆滅してしまうことではないはずなのだ。現に、史実でもバーラトの和約では同盟の存続は保証されている。とにかく有利な条件で講和してしまえば、いかにヤン艦隊が残っていようと、次の戦争ではヤンははるかに不利な条件で戦わざるを得なくなる。それで充分ではないだろうか。ヤンとの決戦なしに戦争が終結したのなら、「ヤンは帝国軍との決戦を回避して逃げ回ってばかりいた」「ヤンは同盟の民衆も首都星ハイネセンも見捨てて自らの安全を図った」と宣伝すれば、同盟にとって大きな力である不敗のヤンの神話に傷をつけることも可能だ。

つまり、ラインハルトは何も焦ることはないのだ。ローマはカルタゴを滅ぼすのに百二十年かけている。そこまで気長にやることもないが、勝ち続けてさえいれば同盟は自然に分解していく。戦役のたびに首都を陥とされる政府に各星系がついてくるだろうか? そんな政府の軍隊に各星系が協力するだろうか? そして、そんな政府のためにヤン・ウェンリーが命がけで戦うだろうか?

こう考えてみると、帝国軍の提督たちの中で、大局的に見てもっとも基本に忠実に冷静に考えていたのは、案外ビッテンフェルトだったのではないかと思う。ラインハルトを含む他の諸将は、「才子才に滅び、策士策に溺れる」とのことわざ通り、ヤンの催眠術的心理作戦にまんまとはまってしまっていたのだ。まさにペテン師ヤン、恐るべしである。

ページ先頭へ

元帥府

日本軍の「元帥府」というのは、元帥が所属する、いわば「野球の殿堂」みたいなもののことである。

しかし銀河帝国における「元帥府」とは、各々の元帥が持つ、封建的領国のようなものであるらしい。例をあげれば、元帥府に所属する軍人は、帝国軍人でありながら同時に元帥の個人的部下であり、元帥の許可なく転属させることは軍務尚書にもできない。また、府内では将官を含む人事を自由に行うことができる。つまり、元帥府の中では元帥は皇帝に準ずる権力を持っているのだ。

恐ろしいことに、そうやって任命された将校の階級は、公式には勅任による階級と差がないらしい。キルヒアイスの中将昇任は勅任によるものだが、彼がローエングラム元帥府内で首席の地位を得たのはそれゆえではなく、あくまで武勲の大きさによるものであるらしいからだ。

ある元帥府所属から皇帝直参に、または他の元帥府所属に移りうるかということは問題となるだろうが、作中そういう例はないので何とも言えない。

考えてみるとこれは極めて危険な制度である。謀反を起こしてくださいと言っているようなものだ。軍事力そのものを物理的に極度に集中させているゴールデンバウム朝においてすら、この制度はラインハルトの簒奪のために大いに助けとなった。軍事力の地方分散を考えているらしいローエングラム朝では、こんな制度は廃止してしまった方が将来のためだと思う。ロイエンタール反逆事件でも、彼の直属の部下たちは最後まで裏切らなかったのだから。

……そもそもこういった封建的制度というのは、帝都からの命令を待っていてはらちがあかない遠隔地のためのものであるはずだ(「スペイン要塞を撃滅せよ」でのホーンブロワーの昇進の話を見よ)。FTLで一瞬のうちに全土に通信できる世界では、こんな制度は害になるだけだと思うが。

ページ先頭へ

補給的観点から見たアムリッツァ戦役

・同盟軍の場合

同盟軍は食料補給の破綻によって敗北へと追い込まれたが、そもそもこの作戦における食料補給は、現地調達を基本としていたのではないかと推測される。

なぜなら、作戦後期に補給困難に陥った際に、どの艦隊も補給難による停止を考慮した形跡が全くないからである。

これはすなわち、とにかく帝国領内へ急速に突入することによって敵の焦土地域から脱するのを期待していたことを意味する。

また、キルヒアイス艦隊によって大規模な輸送船団が撃滅されたあとも、退却戦で消費した弾薬の補給が滞った形跡がない(弾薬が欠乏していたなら、ヤン艦隊が行ったような火力集中は不可能だったろう)のも、弾薬輸送船だけは相当数確保していたことを示唆する。軍事に振り向けられる船腹に限りがあることを考えれば、その分食料補給船が少なかったろうという推測が成り立つのである。

まあこれはある程度当然なことで、イゼルローンの生産力がいかに大きいとはいえ、帝国軍と規格の違う同盟軍の弾薬を生産させるのはすぐには無理だったろうから、弾薬の補給線は食料のそれにくらべて長くならざるを得ず(食料はイゼルローン〜前線。弾薬は本国〜イゼルローン〜前線)、その分の輸送力が確保されたということだろう。その分割りを食う食料補給については、現地調達方針が立てられていたとしても不思議はない。

ところが作戦の前半には弾薬の消費が皆無だったから、イゼルローンには大量の弾薬が集積され、それをせっせと運ぶことによって退却戦での潤沢な弾薬補給が確保されたのである。

・帝国軍の場合

帝国軍の補給には、当初から過大な負担がかかっていた。前線の諸星域から根こそぎ食糧を引き揚げ、それを作戦期間中安全空域で保持し、反撃に伴って速やかに再補給を行わねばならないのだから。

その間それに用いた船腹は転用できない。その上8個艦隊に及ぶ大部隊を補給しなければならないのだから、それに伴う負担は想像を絶するものである。総司令官ローエングラム元帥は「反撃に転ずるまでの期間は50日を越えることはないだろう」と述べたと伝えられているが、これは彼の自信を示したというより「そうなってもらわなくては困る」という焦燥を表しているのではないだろうか。

この巨大な補給作戦には、フェザーンの協力が不可欠であったことは明白である。公開された資料によっても、この時期フェザーン執政部は帝国に加担していたのは明らかで、具体的には、帝国軍のチャーター契約の積極的斡旋、同盟への補給物資売り渡しの遅延、帝国領内における船舶行動の密告による同盟軍の現地買い付けの妨害などが立証されている。そのかわり帝国軍のチャーター契約においては通常よりも高い料金が設定されていたところは、さすがただでは動かないフェザーンらしい。

しかし、フェザーンの協力があっても、一部に補給の齟齬を来たしていたことは確かである。決戦前に2回の大戦闘をこなす必要があったキルヒアイス艦隊がアムリッツァにおいて比較的戦闘の負担が軽い遊撃隊に回されたことや、第一合戦で最も激烈な戦闘を行ったビッテンフェルト艦隊が決戦においてとかく無理な早攻めを志向したことは、帝国軍の弾薬補給が消費に追いついておらず、これらの艦隊が弾薬の不足に悩んでいたことを示唆する。

補給難が主として弾薬に訪れたことの背景としては、イゼルローン失陥による大量の備蓄の喪失もあると思われる。また、食料補給に関しては、同盟軍の船団の拿捕によっていくらかの余裕があったであろう。

反撃開始に際して、分散した同盟軍に対して帝国軍が同じように分散してしまったことに対する批判がある。しかし、上に挙げたような事情を考えると、確実な作戦でじっくり攻めるより、多少の危険を冒しても作戦期間を切り詰めるために全正面において一斉に戦闘を開始することを選んだのであろうと考えられる。また、早期に多くの惑星を奪還すれば、再補給に用いた船舶をより早く民生方面へ転用することも期待できる。

しかし、もし第一合戦で撃退される艦隊が出てきた場合、1.その艦隊の弾薬再補給 2.その艦隊への援助に伴う他の艦隊の弾薬消費の増大 3.一時的に自由になる敵艦隊の転用によって不利になる戦域の弾薬消費の増大 などによって、雪だるま式に補給負担が増大し、補給組織が崩壊していたかもしれない。そのことを考えると、この大胆な作戦を採用し、みごとに運営し抜いたローエングラム元帥とそのスタッフは、すばらしい勇気と能力と好運に恵まれていたと言えるだろう。

ページ先頭へ

ライガール−トリプラ会戦第1ステージの戦術研究

史実では、ブラックホールを背に凸形横陣を布いたヤン艦隊に対し、シュタインメッツは半包囲を企図して凹形横陣を布き、結果としてヤン艦隊に自陣中央を突破されている。

田中芳樹はシュタインメッツの敗因をヤンの巧妙な罠に置いているが、よく考えてみるとこの場合そもそも凹形横陣は不適当な陣形であり、シュタインメッツの判断ははなからまちがっていたことがわかる。

というのは、野戦における包囲というのは、敵の背後に回ることにその意義があるからだ。この場合ヤン艦隊の背後にはブラックホールがあり、無論そこを通って退却はできないが、同時にそこを通って背後に回ることもできない。このような場面で防御側に合わせて凹形陣をとるのは、一方では延翼包囲の効果は得られず、もう一方では兵力を分散することとなって、きわめて効率の悪いやり方だということができる。

では、この場合のシュタインメッツの「正解」は何であろうか。私は正面を絞った縦隊による中央突破だと考える。以下に詳しく説明しよう。

ヤン艦隊の布陣には、上記のように包囲を受けにくいという利点があるが、同時に弱点がある。それは、両翼の連携が取りにくいということである。普通の凸形陣なら内線を通して両翼の連絡は容易だが、ここでのヤンの陣形では両翼間に通過不可能な障害があるので、連絡は円の弦ではなく円周に沿って行わねばならない。そのため、戦線の一ヶ所へ速やかに兵力を集中することが難しいのだ。

この弱点を突くには、一点に集中した攻撃が有効である。すなわち、陣形としては縦隊ということになる。縦隊による突撃には、突破未了の時点で左右から挟撃されると弱いという危険が伴うが、この場合には敵の両翼が後ろに下がっているので、挟撃態勢に入るまでに時間の余裕がある。さらに敵は後方への退却余地が少ないので、柔軟な突撃の受け止め方ができず、損害の増加による戦線の破綻が生じる――突破が成功するものと考えられる。いったん破口が生じれば、そこを手がかりに敵戦線を横へ順に崩していけばよい。そしてこれは、半包囲陣形によって同じ不利を背負ったシュタインメッツ艦隊へのヤンの攻

撃の結末の鏡像であることがおわかりいただけよう。

この突撃を行う場所は、敵の全面崩壊を狙える敵中央と、より敵の集中を妨げて突破を容易にする翼側とが考えられるが、いずれも一長一短あろう。いずれにせよ、ある程度の予備縦隊を用意して、突撃点への敵の兵力集中を精神的に妨げることが必要である。

ちなみに、史実でヤンが行った中央突破−背面展開という戦術は、機動力において味方が卓越しているか、敵相互の連絡が途絶しているか、戦線正面の広さに比べて戦線の奥行きがよほど薄いかしないと成功しない戦術である。史実ではそれぞれノルマンディのパットン、吹雪の中での混戦となったアイラウのミュラ、1944年のバグラチオン作戦が成功例である。それを鮮やかに決められていることといい、上記の布陣ミスといい、シュタインメッツの戦術能力には疑問符をつけざるを得ないと思うのだが、どうだろうか。

ページ先頭へ

ヴァーミリオン会戦の勝敗評価についての私見

まず結論を言うと、これは明らかに帝国軍の勝利である。ヤンは結局作戦の最大目的であるラインハルトの抹殺を果たせなかったのに対し、ラインハルトは同盟を屈服させるという作戦目標を満たすことができたからである。

戦場ではヤンは勝っていたではないか、それも劣勢な兵力で敵に損害比においても優勢な戦いをしていたではないか、という見方もあるが、作戦の一部として見た会戦というものにはおのずと制限時間があり、ヤンは時間をオーバーしてしまったのだから、それまでどれだけ勝っていようとそれは骨折り損でしかない。同じような例にはクルスクのドイツ軍がある。明日になればケンプフがやって来てヴァトゥーチンを叩きのめせるとわかっていても、今日のうちにそれができなかったドイツ軍は結局敗者たるを逃れられなかった。

また、ラインハルトも戦場でいいとこなしだったのではない。敵を上回る9割に迫る損害を出しながら、最後まで艦隊の秩序を保って崩壊しなかったその戦術能力は、まさに天才の名を辱めないものである。しかもずっと攻撃側だったヤン艦隊にくらべて、士気の維持において不利な防御側という立場にあってである。耐えて耐えて耐え抜いて、その結果最後の大逆転勝利をつかんだラインハルトの必勝の信念は、どれだけ賞賛しても足りないほどのものであろう。

ところで、この会戦の重要人物ナンバー3・ミュラーの戦術能力には、二通りの見方があると思う。一つは、優勢な新手を率いて敵の背後から殺到しながら、ラインハルトを助け出せなかったばかりか自らも壊滅してしまった無能な――少なくとも攻撃において――将、という評価、もう一つは、急行軍で乱れ切った味方の戦列もそのままにほとんど自殺的な攻撃をかけ、自分の艦隊の壊滅と引き換えにラインハルトを救うための時間を稼ぎ取った果敢な将、という評価である。何と言ってもヴァーミリオンでの彼の戦いぶりはほとんど「石壁に卵」的なものだったから、評価は分かれるところだろう。

この点に関しての私の意見は、後者に近いものである。もともとミュラーは攻勢の将ではなく、その本分は第2次ランテマリオで見せたようなまさに「鉄壁」の守りであったのに、主君の危機を見るや躊躇することなく不利な攻撃にかかったその決断力を、私は高く評価する。あの大損害は、まずは戦列の未整理・戦力の逐次投入、次いでヤンの戦術能力の卓越、さらに敵情およびラインハルト艦隊の状況がわからなかった(罠に落ちた経緯を見るとそうだろう)という3点によるものだと思われる。やはりこの世界、戦列の維持が最重要課題なのだ。

指揮官たる者、えてして自分の部隊が一番大事なものである。その大切な自分の艦隊を擲って他人のために命を張るとは、ミュラーはエライやつだと思いませんか? まあ、ロイエンタールあたりだったら、部下のうち一番勇敢な奴を突撃させて時間を稼ぎ、そいつが玉砕している間に戦列を整えてヤンを倒していたかもしれないけどね。

ページ先頭へ

リップシュタット同盟軍雑感

結果としては惨敗に終わった彼らだが、経過を見るとそんなにまずくはないじゃないかと思う。まず緒戦で血の気の多いのと無能な軍師を始末して綱紀を粛正し(オフレッサーを失ったのは痛いが)、次いでメルカッツが直接出て勝ち(勝てるところで出したこの目の鋭さ)、士気を上げる。士気をあおるブラウンシュヴァイク公ときちんと釘をさすメルカッツのコンビはなかなかいいし、そのあとリッテンハイム公を分派したのも、命令系統一本化という立場からは悪くない作戦である。戦場に二君あるは百害あって一利なしであろうから。

こうして、最高の士気と悪くない統制で、数の優位を保ち、しかも逸を以て労を撃つ最高の戦略!

――ところがところが、彼らは戦術能力でお話にならないほど敵に劣った。宇宙で釣り野伏にひっかっちゃうんだもんなあ。そう、彼らの敗因はひとえに戦術のお粗末さに帰するのであった。ヤンが見たら何と言うだろうか。

ところで、リップシュタット軍は要塞戦に弱い。この世界の要塞は中央のオペレーションが大事であり、それに当たる技術将校は平民だからであろう。

――しかし、一ヶ所が陥ちると全機能を失う陣地って、欠陥品じゃなかろうか。各細胞が孤立していつまでも抵抗できるように造っておくべきだと思う。

ページ先頭へ

もしもヴァーミリオンでヤンがラインハルトを倒していたら

もしもヴァーミリオン会戦でヤンがラインハルトを首尾よく抹殺していたら、どうなっていただろうか。

ヤンのファンなら、「これで同盟は大勝利、帝国軍は引き揚げて、同盟は以後十年は安泰だ」と思うかもしれない。しかし、本当にそうなるだろうか。

確かにその時点でラグナロック作戦は大混乱を来し、帝国軍の統率は乱れるであろう。しかし、全体として帝国軍が兵力において圧倒的優勢にある、という、同盟の危機的状況には変化はないわけだ。同盟には、首都星系の制海権はおろか、帝国の一個艦隊とまともに戦うだけの戦力すら残ってはいない。極端な話、ビッテンフェルトが怒り狂ってラインハルトの弔い合戦を挑み、ヤン艦隊を捕捉したならば、ヤンの命もそれまでである。そしてそれを制止すべき何者もこの銀河には存在しないのだ。

そうなったあとで帝国が内戦に突入したとしても、同盟がその埒外にいられる保障は皆無である。回廊は二本とも解放されているのだから、同盟領は帝国軍閥の草刈り場と化してしまうであろう。

特に、ハイネセンにいる双璧は、1:最大の戦力 2:同盟政府を傀儡にできる利点 3:エルヴィン・ヨーゼフ二世 を持つから、そのまま旧同盟領を版図として軍閥化するかもしれない。まさに、「俺が正帝、卿が副帝」である。

同盟領を拠点とする利点として、次のようなこともあげられる。まず、「同盟領征服はラインハルトさまのご遺志である」/帝国軍人の務めである」と号することで、士気を高めることができるということ。また、帝国領を割拠することによって被るかもしれない「逆賊」の汚名を避けることができること。

特に後者について、拠点とする星系の民心が「正統」を重んじるものだった場合の困難は大きいし、オーディンを占拠する勢力に対抗して割拠を続けるのは難しい。これに対して、同盟領には人民を守るべき正統政府の力がなくなっているから、純粋に「この星系の安全を守るから協力してくれ」という申し入れがしやすい、というのは利点である。ただその際、ハイネセンを占拠している勢力が「正当性」を主張すると、また困難ではあるが。

かくして、同盟領は戦乱の巷となることになる。

ヤンがラインハルトを屠ったあとにすぐ逃亡したとしても、この混乱の中で同盟を守り切るのはまず無理(なんと言っても艦隊が足りなさ過ぎる)で、イゼルローンを奪回して中にこもるくらいしかできない。ということは、結局ヤンも一軍閥として立つほかないということで、自由惑星同盟の存続という件に関してはあまり助けにはならないということである。

この状況下で「軍閥」ヤンの苦労は史実とくらべてどうなるだろうか。まず兵力は、ヴァーミリオン終了直後そのままだから、三千隻内外。損傷艦は放棄するから多少減り、各地の駐留艦隊を集めて多少増え、とんとんというところだろう。史実より周囲が物騒で、各帝国艦隊は自分の占領地の艦艇を捕獲ないしは破壊するだろうから、そんなに増勢を図ることはできない。

かくして絶対数は史実よりかなり少なくなる。ただし、イゼルローンに拠ってさえいれば、一個艦隊の敵はまったく恐るるに足らないから、相対的地位は高いかもしれない。ただし外征はまず無理である。それどころか、帝国系軍閥が協定して回廊を封鎖してしまうと、まさに雪隠詰め。しかもそれは両側各二千隻もあれば可能だ。

従ってヤンのとるべき方策は、帝国系軍閥がなるべく相争うように謀略の限りを尽くし、さらに密かに同盟領内に同志を募って蜂起をめざす、ということになろうか。長く苦しい道のりである。

結局笑うのはルビンスキーか?

(この節 1. 11. 2003 加筆)

ページ先頭へ

第三次ティアマト会戦の戦術的検討

第三次ティアマト会戦において、帝国軍と同盟軍の兵力はほぼ同等であり、双方とも奇襲によらない正面からの会戦であったにもかかわらず、同盟軍は第11艦隊を撃滅されるという一方的な敗北を喫した。本稿ではこのような結果に至った要因を主として戦術的に考えてみようと思う。

・同盟軍第11艦隊の作戦意図

最初に、この会戦のキーポイントとなる同盟第11艦隊について考察しよう。

第11艦隊は、開戦劈頭から他の2個艦隊よりも突出して帝国艦隊を攻撃したが、その戦術は横隊による火力戦であり、突撃による敵の分断を狙ったものではない。

横隊戦術は同盟軍伝統の戦術であり、かのダゴン会戦において大勝を博した際に用いられて以来(1) 、同盟軍はこの戦術を愛用している。アムリッツァ会戦の第13艦隊が横隊による火力発揮によって帝国軍のビッテンフェルト艦隊の突撃をみごとに破砕したのもこの戦術の好例である。

本会戦においても第11艦隊の火力発揮は極めて効果的であり、会戦前半における帝国軍の損害はかなりの数に及んでいる。

ただ、火力戦というのは敵と離隔した戦闘であり、もし敵が損害を嫌って後退を始めた場合、それを拘束する力を持たない。従って、第11艦隊それだけでは会戦に勝利をおさめることはできないのである。

そこでおそらく、第11艦隊の目論見としては、自艦隊の火力戦によって浮き足立った敵を第5・第10艦隊の突撃によって潰走させることを目指していたものと考えられる。

友軍艦隊の突撃を成功させるためには、敵が縦深を深くしているよりも、薄く展開してくれた方が望ましい。

そのため、第11艦隊は戦線を延ばすことによって敵の薄弱化を狙い、かつ自軍の火力発揮をより一層効率的にしていたものと考えられる。そして、この作戦は、ほぼ第11艦隊の目論見どおり進んでいたものと考えられる。

・第5・第9艦隊の判断

では同盟軍の残り、第5及び第9艦隊はどのようにこの会戦の構想を描いていたのだろうか。

本会戦において、この2個艦隊の動きは極めて鈍い。ほとんど何もしていないといっても過言ではない。もしかすると、潰走した第11艦隊の収容すらまともにやっていないのではないだろうか。

このような消極的行動(非行動)に出た要因としては、後方で編成中の2個艦隊(おそらくパエッタの第2艦隊とボロディンの第12艦隊)の存在が大きいものと考えられる。

史実における開戦の段階では、帝国軍と同盟軍の兵力はほぼ同数である。しかるに追加2個艦隊の編成が完了し、戦場に到着すれば、帝国軍に対しておよそ5対3の優勢となる(2)。

この戦力比は微妙であって、帝国軍の出兵の要因のひとつが皇帝戴冠30周年の記念であることもあり、帝国軍が不利な兵力比にもかかわらず猪突してくれる可能性がある。開戦はそうなってからでも遅くない、というのがウランフ及びビュコックの(IMEが「謬コック」と変換したのには何か意図でもあるのだろうか)判断であったと思われる。

あくまで優勢な兵力比における決戦を考えた両提督は、第11艦隊の独断による開戦を見ても、それを援護しようとはしなかった。ここで第11艦隊が全滅しても、増援を含めて同盟軍は4万隻強となり、優勢を維持できる。それならば、いま急いで全戦力を投じて負けるかもしれない会戦を戦うより、第11艦隊を見殺しにした方がよい。

ビュコック・ウランフ両提督はこのような判断を下したものと考えられる。

・私見:ビュコックの判断を批判する

このように、作戦運営上意志の統一がなされていなかったのが同盟軍の最大の敗因である。

しかし、意見の相違はともかくとして、現実に第11艦隊が独断で攻撃を始め、しかも多大な戦果をあげているにもかかわらず、一切これを支援しなかった第5・第9艦隊の姿勢は非難されてしかるべきだと思う。

特に、本会戦の状況では、総司令官が不在で現地司令官の臨機の判断が求められていたのであるから、ビュコック及びウランフ提督の姿勢は怠慢のそしりを免れ得まい。

一方、第11艦隊は戦闘にあっては最大限の力戦敢闘を行い、会戦後半において事態が自らの支配を離れて動き始めたあとにあっても、最後の一兵までつぎ込んで戦線を維持し続けた。ミューゼル戦隊の一撃によって司令部が壊滅したのも、司令部部隊までつぎ込まなくてはもはや戦線が維持できなくなっていたことを示している。

そうなる前に第5・第9艦隊が突撃を行うことを期待しつつ、それを裏切られて戦死したホーランド提督の無念たるや察するに余りあるものがある。

突撃を懇願して拒否されたホーランド司令部より、以下に示した電文が発せられている。この文面から、見殺しにされたホーランド提督の無念を感じることができないだろうか。

「先覚者は常に理解されぬもの。もはや一時の不和、非協力は論ずるに足らず。永遠なる価値を求めて小官は前進し、未来に知己を求めん」(3)

・帝国軍の作戦意図

これははっきりしている。「後の先」である。

前線の部隊は敵の攻撃を耐え忍ぶことに徹し、敵の鋭鋒に疲れが見えたところで一気に予備のミューゼル戦隊を投入して敵を崩壊させる、という比較的単純な作戦である。

ミュッケンベルガー元帥は、先年の第六次イゼルローン防衛戦において非凡な戦術能力を発揮したミューゼル中将を高く評価していたものと思われる。しかも、皇帝の覚えめでたいミューゼル提督を会戦の「見せ場」を作る部隊に配すれば、宮廷内での自らの地位を高めることもできる。

しかし一面で、ミューゼル戦隊の扱いには難しい点もあった。皇帝の寵臣の部隊であるから、もちろんおとりや自殺攻撃には使えないし、予備だからといって戦線の穴埋めに使って、結果として他の部隊が目立っても困る。

すなわち、当初の目論見どおりの「後の先」を成功させなければ、たとえ勝っても宮廷貴族としてのミュッケンベルガーにとっては敗北になりかねないのだ。

会戦前半の帝国軍の苦戦の一端は、この特殊事情によるものと考えられる。

・戦闘の展開と帝国軍の苦悩

帝国軍は同盟第11艦隊の猛攻によってかなりの出血を強いられた。この段階での戦況を分析すると、前線の兵力比は帝国軍有利であるが、同盟軍には非常に豊富な予備が――全軍の3分の2が予備なのだから当然だ――存在するということになる。

さてここでどう反応するか。全軍で反撃して第11艦隊を撃退することは可能だろうが、それでは戦況が進展しない。敵の主力は無傷で残るし、敵には増援が予想されている。なんとか敵を抜き差しならないところまで誘い込み、できれば同盟第11艦隊を「撃退」でなく「撃滅」しなければならない。

そこで帝国軍は、ごく一部の部隊で薄い戦線を張って同盟軍におつき合いするとともに、十分な予備を温存することにしたものと考えられる。

予備は重要である。なんと言っても同盟軍主力は戦闘に参加していない。これに対応するためにはそれなりの戦力が必要だ。そして、逆襲のためにももちろん予備が要る。

戦力の配備を考えれば、総予備を以て同盟軍主力への対応戦力とし、前線予備で反撃を行う、というのが順当なところだろう。反撃の微妙なタイミングをはかるためには、総司令部よりも前線司令部の方が適しているからだ。それに、何も一か所のみで反撃すると決まったわけではない。敵前衛は薄く広がっているのだから、数ヶ所に対して同時に突撃するという戦術も成り立つ。

しかし先述の理由から、「総予備のミューゼル戦隊で反撃を行う」ということが決定されていた。ミューゼル戦隊を敵主力への対応部隊として控置していると、もしかすると出番なしで会戦が終わってしまいかねない。それはちょっとまずい。

・帝国軍の実際の対応

そのため、前線の帝国軍部隊では、同盟第11艦隊の猛攻に対応しつつ、同盟軍本隊に備えて予備を捻出する、という、少し無理のある配備を強いられた。

同盟軍本隊がかなりの大兵力を擁するのに対し、同盟第11艦隊がそういつまでも同じ勢いで戦闘を続けることはできないのは明らかだから、帝国軍前線部隊の部隊配分は、前線を多少犠牲にしても予備に厚いものであったものと考えられる。

このため、全体の兵力比が有利であるにもかかわらず、実際に戦闘を行っている兵力の比はかなり帝国軍にとって不利なものになっていたのではないかと想像できる。これが第11艦隊善戦の所以であろう。

こうして、前線で暴れ回る同盟第11艦隊と不気味に動かない同盟軍主力との間で、帝国軍は苦しい受け身の戦いを余儀なくされていた。

・転機

このように、会戦は帝国軍にとってどうにも煮え切らない不愉快な展開を示していたわけだが、そのうちに帝国軍も気がついたであろう。同盟軍本隊が第11艦隊を見捨てている――少なくとも先鋒と主力の連携が取れていない――ということに。

同盟第11艦隊の猛攻と、政治的事情による自らの配備の制限によって、帝国軍の戦列はかなりの混乱を余儀なくされていた。それなのに同盟軍はそれに一向につけ込もうとしない。同盟軍も機をはかっているにしても、なんらの準備行動も起こさずに座視しているというのはおかしい。

これは、孤立した同盟第11艦隊を覆滅するチャンスではないだろうか。

こう疑ったミュッケンベルガーの立てた策は、次のようなものであったと思われる。

まず、前線予備の控置を解除して、敵の意図を超えた最大限の延翼を行う。これによって同盟第11艦隊の戦線を限界まで伸展させる。

その上でミューゼル戦隊を突撃させれば、限界を超えた同盟第11艦隊の戦列は崩壊し、この勝利を温存したままで撤退すれば、今回の戦役の収支は帝国の黒字、ミューゼル提督大活躍で皇帝陛下も大喜び、ということになろう。

もし仮に同盟軍がこれを待っており、主力による本攻勢をかけてきたとしても、総予備を投入して収拾にあたればなんとか崩壊は免れるであろう。その際、ミューゼル提督は「敗北の危機を救った英雄」としてその功績を上奏すれば、まあ皇帝陛下の不興も和らげられるのではないか。

これは確かに賭けである。しかし、おそらく同盟軍本隊は出てこないのではないか。

このような判断に従い、帝国軍前線部隊は延翼を開始した。

・帝国軍の勝利

こうして同盟第11艦隊の戦列は過伸展を強いられた。これに対しホーランド提督は友軍に即時突撃を要請したが拒否されたのは先述の通り。

こうしてミューゼル提督のためのお膳立ては整った。

ミューゼル戦隊は敷かれたレールを突進し、同盟第11艦隊を粉砕した。ただ、同盟軍主力はいまだ無傷であるから、徹底した追撃は控え、ミューゼル戦隊は再編成ののち予備に戻った。

華やかな勝利を得た上は長居は無用である。ミュッケンベルガーは牽制のために同盟軍本隊にいったん攻勢をかけ、予定通りそれが撃退されると速やかに隊列を整えて撤退した。

幸い同盟軍の追撃はなく、帝国軍は意気揚揚と凱旋することができた。

・私見:会戦末期における同盟軍の対応について

結局同盟軍は帝国軍の勝ち逃げを許してしまった。これは同盟軍の大失敗であったといえるだろう。

同盟軍の意図は、先述の通り、増援の2個艦隊を加えて優勢となった戦力で帝国軍と決戦を行う、というものであった。

それならば、第11艦隊の敗北はまだ「始まりの終わり」でしかなく、同盟軍は帝国軍のズボンの裾にしがみついてでも戦闘を継続させ、帝国軍の勝ち逃げを阻止しなければならない。

それができなかったのはなぜか。

私見としては、これはビュコック・ウランフ提督の消極的な戦術指導に起因するものと思われる。

同盟軍は第11艦隊を追撃して同盟軍本隊に迫る帝国軍に対して、横陣による防御砲火で応じている。これは確かに追撃で戦列の乱れた敵に対しては有効な戦術であるが、それはあくまで敵がこちらに向かってくる限りにおいては、の話である。

ビュコックとウランフは、帝国軍の意図をどう読み違えたのかはわからないが、帝国軍の攻勢を受け流す、というスタンスで臨み、結果として帝国軍の撤退を許してしまった。

後智恵で考えれば、ここはただちに全力で逆襲に移り、帝国軍の全戦力を混戦に陥れて進むも退くもできないような状況に持っていくべきであった。その上でロボス元帥の増援を待てば、帝国軍に大打撃を与えることもできたであろう。

大規模な混戦に持ち込むことで敵軍全体を拘束する、というのは、イゼルローン攻略戦において同盟軍が多用し、習熟していたにちがいない戦術なのだから、これを試みれば成算は小さいものではないだろう。

想像するに、両提督は「優勢な兵力による会戦」という題目にこだわりすぎていたために、「本戦」より前に自分の艦隊の戦力をすり減らすのを極度に恐れていたのではないだろうか。

それはそれで艦隊司令官として理解できる心情であるが、あの状況で「戦力は温存したい、敵は拘束したい」というのはちょっと虫がよすぎる。戦争には相手があるのだ。「自分のしたいこと」ではなく「相手がしてほしくないと思っていること」は何か、と考えてみる頭脳が、ビュコックとウランフの司令部には欠けていたのではないかと思う。

理不尽ともいえる司令部の命令に服して出血を強いられた帝国軍前線部隊の司令官に言わせれば、おまえらだけにそんなおいしい戦争をやられてたまるか、というところであろう。

・まとめ

本会戦は、同盟第11艦隊の独断による突出という双方にとって予期せぬ形で始まったにもかかわらず、同盟軍に有利な形で推移した。

しかし同盟軍第5・第9艦隊の消極的な判断により、第11艦隊の奮戦は実を結ぶことなく、帝国艦隊の術中にはまる形で第11艦隊は撃滅された。

戦術的勝利を得た帝国軍は迅速に撤退して同盟軍の反撃をかわし、結局同盟軍の敗北という結果のみが残った。

戦術的にのみ考察した場合、この敗北に対して、第5・第9艦隊の指揮官には少なからぬ責任があると考えざるを得ない。

・蛇足

細かい戦訓について少し。

同盟第11艦隊の壊滅は、戦場における司令部の重要さについてこの上もなく明瞭に示している。会戦前半においてあれだけ健闘した第11艦隊は、ミューゼル艦隊の突撃によって司令部を失うや否や、あっという間に崩壊してしまったのだ。

これを間近で見ていたにもかかわらず、後年アムリッツァの前哨戦でみすみす司令部を包囲撃滅されて残存戦力を潰滅の危機に陥れたウランフは、戦訓に学ぶということを知らなかったとされても仕方がないのではないだろうか。

・注

(1)重松亨「作戦研究 vol.3 銀河英雄伝説 ダゴン星域会戦の研究」戦略セクション 1995(同人誌)による。

(2)同盟軍艦隊の兵力を1万5000隻とすると増援後の兵力は6万を越えるが、第5・9・11艦隊の合計を平均すると1万1300隻でしかないので、この年度の予算に従った艦隊規模はこの程度ではないかと推測した。従って5個艦隊で5万6500隻程度となる。おそらく高価な大型巡航艦などを欠いた編成なのであろう。

(3)私にはこの電文の行間はこう読める。

「私が若くして栄達したことをやっかんでおいでなのですか。それにしたところで、戦場で見殺しにすることもなかったでしょうに。とまれ、もはや私の艦隊は敗亡寸前です。こうなっては、最後の一兵まで戦って、見苦しくない最期を迎えることだけが望みです。さようなら」

(4)本稿は「地球連邦軍広報局日本支部」主宰の「パエッタ提督」および同所同人の「アトリー卿」のお話に拠るところがはなはだ大きい。ここに御両名のお名前を明記して謝辞に代えたい。

(この節 14. 12. 2003 加筆)

ページ先頭へ

老害提督の仰天指揮――ヴァンフリート会戦におけるビュコック

同盟軍の宿将、ヤンの理解者、そして最後には自由惑星同盟の滅亡に殉じた名将、アレクサンドル・ビュコック元帥。

しかし、彼の名声はその能力に見合ったものであったのだろうか?

本サイトでは以前にも、第三次ティアマト会戦の分析の中でビュコック提督の戦術的判断の誤りを指摘しているが、今回はそれに先立つ会戦、ヴァンフリート会戦におけるビュコックの異常な行動について解説しようと思う。

ヴァンフリート会戦には、少なくとも同盟軍の4個艦隊:ビュコックの第5艦隊、ボロディンの第12艦隊、指揮官不明の第6・第10艦隊が参加しているが、その総兵力は2万8900隻に過ぎない。

つまりどの艦隊もろくに定数を満たしていないわけだが (1) 、その中で1万隻を超える兵力を擁するビュコック艦隊は、全部隊の主力といってよい。

その主力部隊をあずかるビュコックは、いったいこの会戦でどういう行動をとっているのか。

まず、会戦初期の、帝国艦隊と同盟艦隊が集結したまま対峙している場面では、ビュコック艦隊がどういう働きをしたかは定かではない。

ついで、両軍が敵の翼側を迂回しようと大兵力を分派した場面では、ビュコック艦隊は分遣隊のひとつとして単独で行動している。

主力をまるごと分遣隊にするロボス司令官のやり方もどうかとは思う。しかしロボスは、分遣した諸艦隊との連絡が途絶していく状況を見て、この方針の不利を悟って主力を呼び戻すことに決した。

ところがビュコックはこの呼び戻し命令を無視するのである。

無論、前線指揮官には一定の独断専行権があるのは確かだ。しかしそれも、後方の司令部よりも自らの方が戦況を正確に把握しているという確信の上でのみ許されることであろう。この時のビュコックは全体の戦況を全く把握していないのだから、この命令無視は専行権の乱用である。

最悪の場合、この時孤立していたロボス司令部が帝国軍の襲撃を受けて壊滅していたならば、それはビュコックの命令無視に起因するものであるといって差し支えない。それほどの決定を、特になんらの根拠もなく行ったビュコックは、いったい何を考えていたのだろうか。

さて、命令を無視したビュコックは、ついでヴァンフリート4=2衛星からの救援要請を受けて当該宙域へ向かうこととなった。

敵の後方になる衛星の、それも地上に補給基地を設置したロボス司令部もどうかとは思うが、ここでのビュコックの行動はさらに不手際そのものであった。

おそらくビュコックが補給基地の危機に気づいたのは同盟軍の中でもっとも早く、帝国軍の主力たるミュッケンベルガー本隊よりも早かったものと思われるが、戦場に展開したのはミュッケンベルガーよりも遅いのである。

本文記述ではミュッケンベルガーの機先を制したようにも見えるが、もしそうなら衛星の地上にいたグリンメルスハウゼン艦隊に対し何らかの攻撃を行っているはずである。

ところがそうした攻撃が行われた形跡はなく、制空権の喪失によって苦しんでいた地上の同盟軍基地も全く援助を受け取ることなく壊滅している。ということは、ビュコック艦隊は、おそらくビュコック艦隊の行動を察知して戦場に急行したのであろうミュッケンベルガー艦隊よりも展開が遅かったということではあるまいか。これはどう見てもビュコックの不手際であろう。

また、本来ビュコックは敵の後背を撃つべく迂回行動をしていたはずなのだが、ミュッケンベルガーがその後背を突かれた形跡がない。ということは、ビュコックが命令無視までして行っていた迂回行動も、全くの的外れだったということである。何をやっているのか、と言いたくなる。

その上この時点で、ビュコック艦隊はグリンメルスハウゼン艦隊とミュッケンベルガー艦隊の両方と対峙する形となっており、ここでの戦力比はおそらく同盟軍にかなり不利であったと思われる。

もしもグリンメルスハウゼン艦隊がまともに反応して離陸に成功していれば、ビュコックは殲滅されていたばかりか、主力を失った同盟軍全軍が敗亡していたであろうことは想像に難くない。

さらに、この危機にあってもビュコックは上級司令部に何らの報告を行っておらず、そのためにこれ以降の同盟軍の兵力投入は統制を失ったばらばらのものとなってしまっている。行動がわからなかった敵の主力を発見したのだから、ここは同盟軍の全戦力を集中して決戦を挑むべき状況であるのは明らかなはずなのだが……。

総司令部に連絡するかわりにビュコックがやったことといえば、個人的にコネクションのあるボロディンにのみ状況を知らせて呼び寄せるという、指揮系統を無視した行動である。いったいビュコックは自分を何様だと思っているのだろうか。

結果として、はんぱに早く戦場に到達したボロディンは、他部隊の展開の妨げとなる行動をとって、戦況をさらに悪化させている (2) 。

よく考えてみれば、ビュコック艦隊とボロディン艦隊を合わせても、おそらくその戦力は2万隻に満たず、帝国軍主力には対抗できなかったのではないかと考えられる。ビュコックは何を考えていたのであろう。

このように、ヴァンフリート会戦後半における同盟軍の苦戦の責任は、挙げてビュコックの根拠のない独断専行的行動にあると考えられる。ビュコックは、誰かの部下となって働くことに関しては、全くの不適格者であるといえよう。

・注

(1) 残り1万8900隻を3個艦隊と司令部部隊に分けるとすると、1個艦隊は6000隻くらいになるだろうか。これでは発足当時の第13艦隊くらいの「半個艦隊」である。

それにしても、このような不手際な動員といい、このあと始まる第6次イゼルローン攻略戦という同盟軍最大のイベントに3万6900隻しか動員できなかったことといい、トリューニヒトの前任の国防委員長はよほどの無能な男だったと見える。

(2) しかも呼んだのがボロディンという同盟軍屈指の無能司令官だというところがビュコックの人脈の貧しさを示唆している。

ボロディンという男、ヴァンフリートではうしろから味方が来ているのにもかかわらずその進路を邪魔するような展開はするは、第4次ティアマトでは目の前を悠々と通過するミューゼル艦隊を漫然と見送って側面攻撃を受け、戦列を崩壊させるは、アムリッツァ戦役では、敵の反撃が考えられる状況で艦隊を分散させ、司令部を直撃されて壊滅した(状況から考えるとそうだろう。主力が集結していたならあれだけぶざまな負け方はしないはずだ)挙句に自殺するは、まったくいるだけ邪魔な司令官である。

(この節 26. 3. 2004 加筆)

ページ先頭へ

アスターテ会戦におけるラインハルトの戦術について

内線作戦による各個撃破の好例であるアスターテ会戦であるが、その成功のためには、分散した同盟軍のそれぞれの部隊を、それぞれ短時間のうちに撃破していかなければならなかったのは当然である。

もしも途中までの戦いで時間を取られていたなら、その間に同盟軍の集結が行われてしまうだけではなく、同盟軍による側背からの攻撃までもが可能になってしまう。

これを防ぐため、同盟軍を迅速に撃破していくために、ラインハルトはどのような戦術を選んだのであろうか。

・軽艦艇の大損害とそれを生んだ戦術

これを読み解く鍵が、両軍の損害にある。

この戦いにおける同盟軍の損害は2万2600隻・150万8900人。帝国軍は2200隻・15万3400人である。

くわしくは弊サイトの別ページ「銀英伝各種数表」を参照していただきたいが、この喪失隻数と戦死人員数をくらべると、喪失1隻当たりの喪失人員数が非常に少ないことがわかる。

これは何を意味するかと言うと、すなわち両軍とも軽艦艇の喪失が多かった、ということである。

特に同盟軍の損失を見ていただきたい。上記ページから行けるエクセル表、「アスターテの同盟軍を推計する」に艦種別の推計が載っている。

帝国軍と最初に激突した第4艦隊においては、驚くべきことに、駆逐艦の9割以上、巡航艦の9割近くが撃沈されていることがわかる。

駆逐艦は艦隊の防御を担い、戦列の維持に不可欠な存在である。これをことごとく撃破された第4艦隊は、もはや戦列としての体をなさなくなったと言ってよい。

この軽艦艇への大損害をもたらした帝国軍の戦術とはいかなるものか。

おそらくそれは、開戦劈頭における、広正面にわたる軽艦艇群の突撃であったと考えられる。

第4艦隊への攻撃の先鋒はファーレンハイト提督。のちにビッテンフェルト提督と並び称される突撃の名手である。

この名手に率いられた巡航艦と駆逐艦の大群は、同盟軍の戦列にいきなり襲いかかり、その中で同盟軍の駆逐艦を狙い撃ちにして撃滅したのである。

次いでファーレンハイト隊は、巡航艦戦力の強襲をもって同盟軍戦列をばらばらに分解するとともに、パストーレ提督の旗艦の位置を速やかに特定した。

あとは主力戦艦部隊にそれを通知するだけである。戦艦部隊の一斉射撃によってパストーレ艦隊の首脳は消滅し、かくして同盟第4艦隊は完全に無力化した。

しかしこれには大きな代償が伴った。戦艦部隊の援護をほとんど受けずに敵戦列に突入したファーレンハイト隊の軽艦艇戦力は、この時点で大きく消耗ないしはほとんど壊滅していたに違いない。実質的に、ファーレンハイト隊はここで攻撃力を失ったのである。

この時点でメルカッツ提督は残敵掃討を具申しているが、これをラインハルトが容れなかったのは当然である。敵はいまだ2個艦隊が健在であり、その集結前に次の攻撃を行わねば、帝国軍は不利な戦力比で戦闘を行わなければならない。

そこでラインハルトは高速で機動し、同盟軍第6艦隊に背後から襲いかかった。この時の戦術も第4艦隊に対するのと同じ、広正面にわたる軽艦艇の突撃であった。しかしファーレンハイト隊はすでに消耗しているから、今回の先鋒はメルカッツ隊となった。

メルカッツも老練の将である。敵の意表をついたこともあり、同盟軍の戦艦戦列を守るべき駆逐艦部隊は大打撃を食らって壊滅した。これによって同盟軍は有効な防御を行うすべを失い、司令部を直撃されて壊滅した。まったく第4艦隊と同じ敗北であった。

しかし、ファーレンハイト隊と同様に、メルカッツ隊もこの戦闘で攻撃力を失ったであろう。迅速な勝利の代償として、この損害は避けては通れないものであった。

(なお、第4艦隊と第6艦隊で損害の内訳が多少違うのは、戦闘に入った対勢が異なることを考慮したからである。正面からぶつかった第4艦隊は前衛の巡航艦の損害が大きく、背後を襲われた第6艦隊では母艦の損害が多くなったように計算してある)

・第2艦隊への攻撃

こうして同盟軍2個艦隊を葬り去ったラインハルトであるが、最後に大敵が残っていた。同盟軍第2艦隊である。

第2艦隊は、レグニツァ上空遭遇戦でラインハルトの機先を制し、のちにランテマリオで圧倒的多数の帝国軍相手に崩壊せずに戦い抜く名将、パエッタ提督の指揮する精鋭である。

それに対抗するに、ラインハルトは槍の鋭い穂先をすでに消耗してしまっていた。ファーレンハイトとメルカッツの両隊はすでに攻撃戦力としては期待できない。やむなく、今回の先鋒は能力に万全の信頼の持てないフォーゲル提督が担当することになった。

同盟軍2個艦隊を鮮やかに打ち破った敵に対し、パエッタ提督は十分な用意をもって臨んだ。高い攻撃力を持つと思われる敵に対し防御を固めるために、縦深の厚い陣形をしいたのである。

この重厚な陣形に対し、それでも帝国軍は高い士気を恃んで突撃をかけた。その突撃は今回もかなり成功したと言えるだろう。しかしもうひと押しが足りなかった。

同盟軍は前衛を突破され、旗艦に命中弾を受けて一時的に混乱したが、崩壊にまでは至らなかったのである。これはフォーゲルとパエッタの能力の差を示している。フォーゲルには一撃で第2艦隊の背骨を砕く衝撃力はなく、パエッタにはフォーゲルの攻撃を土俵際で耐えるだけの防御の厚みがあった。

ここでいったん両軍は戦列を立て直して向かい合う。ここでラインハルトが考えたことは何であったか。

ここまで帝国軍が行ってきた攻撃は、まず敵の機先を制することで成功したものであった。また、成功しても味方の軽艦艇戦力をすりつぶすような損害を伴うものであった。

いま、同盟軍は再編成を行って帝国軍の攻撃を待ち構えている。第一撃の衝撃が失われたこの時点にあっては、もはや第4・第6艦隊に対して行ったような強襲は通用しないと考えるべきである。

そこでラインハルトは、正攻法ともいえる縦陣(紡錘陣)による中央突破を選んだ。今回の先鋒はラインハルト本隊の巡航艦部隊だが、戦艦部隊がすぐ後ろに控えていて、前回2回のような単独突撃ではない。むしろ、戦艦戦列そのものが突撃することによって突破を図る戦術といえる。

フォーゲルの攻撃をしのいだ同盟第2艦隊に対して、ラインハルトは小手先の戦術は通用しないこと、本隊の精鋭をぶつけなければ勝てない相手であることを悟ったのである。

また、これまでの攻撃はいわば「他人の艦隊」の損害の上に成り立ったものであった。お目付け役につけられた「老将」の艦隊なら惜しげもなく消耗してもラインハルト個人の胸は痛まないが、子飼いの戦力は違う。無理な強襲で消耗させるわけにはいかない。やはり、採るべきは正攻法である。

・「ウロボロスの蛇」再考

かくして同盟第2艦隊に対する第二次攻撃が行われる。これに対してヤンは「やり過ごし」を図って成功するのはご存知の通り。

ここで劇中では「ウロボロスの蛇」のような追いかけっこが生じるという一幕を用意するが、筆者はこの説を採らない。当時の状況からして、「ウロボロスの蛇」の対勢になるのは不自然だからだ。

このような対勢になるということは、両軍とも縦に長い陣形をとっていなければならない。しかし、帝国軍の中央突破を誘ってそれをやり過ごすという戦術を選んだ同盟軍は、必然的に横陣であったとしか考えられない。

横陣をたたんで縦陣に組み直し、さらに急旋回して敵の背後に食いつくというような複雑な機動が、指揮系統が混乱した同盟軍にできたであろうか。これは極めて疑わしい。

また、常識的に考えれば、双方が旋回運動を行うならば、その結果は、双方の先頭どうしが再び衝突することになるだろう。

筆者の考える史実は以下の通りである。

中央の縦深を極めて薄くすることによって帝国軍の突破を誘い、これをやり過ごすというヤンの戦術はほぼ成功する。しかし、帝国軍の主力が「向こう側」へ抜けてしまった時点で、後続の部隊はどう考えるだろうか。このまま素直に「向こう側」に抜けてしまっていいと思うだろうか。

この時点でラインハルト本人はまだヤンの「やり過ごし」策に気づいたか気づかないかという段階で、まだ指揮下の部隊に命令を下すには至っていない。

ここで、帝国軍の後衛にいたエルラッハ隊が、独断で進路を変えたと考えてはどうか。

エルラッハ提督は、このまま突き抜けてしまっては敵の思う壺だと考え、これを防ぐために、敵の戦列を通り抜ける瞬間に、突破口のふちに向かって突撃したのである。

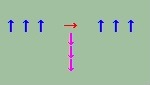

(青が同盟軍、ピンクがラインハルト本隊、横向きの赤がエルラッハ隊)

同盟軍もすれ違う方向に移動しているから、必然的にこの攻撃は同盟軍後衛に横から突入することになる。同盟軍右翼(この図において)後衛にはかなりの損害が出たであろう。

これに対して同盟軍は、突撃を受けていない翼側の部隊から反撃を行い、多勢に無勢のエルラッハ隊は壊滅することになる。

こうして双方とも「後衛部隊に大きな損害が出た」という結果が残ることになった。

これを後世の人が見て、「後衛部隊に損害が大きいということは、双方が相手の後衛を襲う形、すなわち「ウロボロスの蛇」の対勢となったのだ」と判断した結果が、劇中の描写ではないだろうか。

実際には、帝国軍の他の部隊は、すれ違ったのちにそのまま前進し、エルラッハ隊の残余を収容してそのまま戦場を去った。傷ついた同盟軍もその後を追うことはなく、アスターテの会戦は終結した。

・会戦のあと

「壊滅」した同盟軍第4・第6艦隊残余は再編され、第13艦隊となる。当初この艦隊は「半個艦隊」の規模だったが、アムリッツァ戦役においてはフルサイズの艦隊として復活している。その間1年に満たない。

「壊滅」した艦隊がかくも早く再建されたのは、もともと人員の消耗が少なく、さらに大型艦の損失が少なかったため、補充するのは建造の容易な小型艦艇のみですんだからだと考えられる。

また、戦艦戦力の一部は、前年に壊滅した第11艦隊の再建にも用いられたのではないかとも考えられる。

(追記。第13艦隊がフルサイズの艦隊になったのは、旧第2艦隊の兵力を編入したからだとのご指摘をいただいた。その通りであり、本節の記述は誤っていた。ご指摘に感謝する)

・まとめ

アスターテ会戦前半における帝国軍の迅速な勝利は、味方の軽艦艇の消耗をいとわぬ強襲の成功によるものであった。

これによって同盟軍は戦列の支えとなる駆逐艦戦力に壊滅的な打撃を受け、戦列の崩壊と司令部の露出を引き起こして艦隊中枢に致命的打撃をうけた結果、極めて短時間に戦闘力を失った。

しかしこれによって帝国軍も攻撃力に大きな損耗を受け、同盟第2艦隊への最初の攻撃は頓挫するに至った。

その後両軍は再編成を行い、帝国軍は縦陣による中央突破を図るが、同盟軍の「やり過ごし」戦術が奏功し、帝国軍は同盟軍第2艦隊撃滅という目的を達することはできなかった。

会戦末期には双方の後衛部隊同士の激突が生じ、双方に損害を生じたが、双方の主力は接触することなく会戦は終わった。

結果として、双方ともに小型艦艇に大きな損害を受け、戦艦戦力の消耗は(勝敗の規模にくらべて)比較的小さかった。

(この節 22. 11. 2014 加筆)

ページ先頭へ

同盟最無能提督ボロディンの戦歴

アムリッツァの後、しきりにヤンが残念がるのが、ウランフ提督とボロディン提督がアムリッツァ戦役で戦死したことである。

では、それほどウランフとボロディンは惜しまれるほどの人材だったのだろうか。

ウランフについてはここでは触れないが、ボロディンについては、ヤンの評価にもかかわらず、その能力について大きな疑問符がつく指揮官であることをここで主張したい。

その証拠は、ボロディンが戦ってきた各戦闘における数々の不手際にある。ここでそれを一つずつ検証していこう。

ボロディン提督が時系列上はじめて現れるのは、ヴァンフリート星域会戦(1)後半においてである。

この時、同盟軍艦隊は部隊ごとにバラバラの状態にあり、それが各個に、ヴァンフリート4=2衛星近辺に布陣して帝国軍艦隊と戦闘に入っていたビュコックの第5艦隊約1万隻に来援する形で戦場に現れて来ていた。

その先頭に立っていたのがボロディンの第12艦隊約6000隻である。ボロディンはビュコックからいち早く戦闘の開始を知らされており、他の艦隊より早く来援できたのである。

しかし、ここでボロディンは不手際な対応を見せる。同盟軍艦隊が展開した宙域は、同盟全軍2万8900隻が展開するには狭すぎる空間しかなかったのである。

ボロディンはこともあろうに、その狭い空間いっぱいに広がった形で布陣して、後ろからくる同盟第6・第10艦隊(それぞれ約6000隻)の展開する場所をふさいでしまった。

結果として、ボロディンの部隊は、後ろからくる味方に押される形で前進を余儀なくされ、準備不足のまま戦闘に入らざるを得なくなってしまったのである。

これはボロディンが、自分の部隊の展開を誤ったというだけではなく、後続してくる味方艦隊に、戦場の地勢も自らの意思も伝達していなかったということを意味する。また、先んじて戦闘を始めていたビュコックにも十分な報告をしていなかったのであろう。

これは他の艦隊と共同して戦闘を行う艦隊司令官としては、信じられないほどの怠慢である。ここでボロディンがすべきだったのは、いまだにビュコックと連絡の取れない後続の各艦隊とビュコックとの連絡役になって、全体の布陣をどうするか、しかるべき指揮官(おそらくこの時点ではビュコック)が考えるだけの情報を集めることだったのは明らかである。

その上で、自分の艦隊をしかるべき位置に布陣させれば、いまだグリンメルスハウゼン艦隊が参加していない帝国軍の戦列に対し、兵力的に互角以上の戦いができた(2)に違いない。

同盟軍が手にすることのできた局所的・一時的な兵力優位を生かすことができなかったのは、ボロディンの拙劣な指揮と、味方諸部隊との連携の悪さによるものだといえるだろう。

次にボロディンが明確に登場するのが、第四次ティアマト会戦(3)である。

この会戦では、緒戦のミューゼル艦隊の敵前横断という奇妙な運動が注目される。これがなぜ起きたかというところから話を始めよう。その過程で、ボロディンの無能さが一層際立つことにもなる。

ミューゼル艦隊は全軍の左翼にあって、他の諸隊に先んじて前進して攻撃を行う旨命じられた。ミューゼル提督はその命令に従って前進したが、正面の同盟第2艦隊(同盟軍右翼)を攻撃せず、敵軍前面を横断して同盟第12艦隊(同盟軍左翼)から攻撃をしかけた。これはなぜだろうか。

まず、同盟第2艦隊が、同盟軍全体から見てやや後ろにさがった陣形になっていたことが動機としてあげられる。

この陣形では、ミューゼル艦隊が翼側から攻撃をしかけようとすると、帝国軍本隊から離れすぎてしまう。連携の取れないまま孤軍で戦うのは不利である。

次に、この会戦の直前に行われた惑星レグニツァの戦闘の影響が考えられる。

レグニツァにおいて、同盟第2艦隊は、ミューゼル艦隊が有効な戦闘を始める以前に戦列を整え、効果的な射撃を開始することに成功している。これはこののちのミューゼル提督――皇帝ラインハルトの輝かしい戦歴を考えると驚くべきことである。パエッタ艦隊は、あのラインハルトの機先を制して戦闘を開始できたのだ。

そののちしばらくもミューゼル艦隊は、旗艦が敵射程内に捉えられるといった混乱状態にあり、崩壊寸前にまで押し込まれた。この危機をミューゼル艦隊が脱し得たのは、気象条件が偶然に帝国軍側に有利に変化したからにすぎない。

さて、この事実を前提にしてティアマトの戦場に戻るが、ミューゼル提督が前進を命じられた時、その正面にいたのは、直前に対戦して劣勢を強いられた同盟軍の精鋭第2艦隊であった。これはまずい。いかにミューゼル提督が自らの能力に自信を持っていたとしても、この強敵を打ち破るには並み大抵の努力では足りないだろう。もっと楽に勝てる方法はないものか、と考えた時、ミューゼル提督はひらめいたに違いない。

――敵の右翼から攻撃できないのなら、敵の左翼から攻撃すればよいではないか。

幸いに敵の右翼は後退した陣形である。ミューゼル艦隊が帝国軍左翼の持ち場をはずれても、その空いたところへ攻撃をかけてくる危険は少ない。急速に敵の反対側、左翼に回って、反対側から攻撃することは十分可能だ。

こうしてミューゼル艦隊は、敵味方の戦列の中間を急速に横断し始めた。

これに対して、同盟軍中央部の第10艦隊(司令官ウランフ提督)は横撃をしかけなかったが、これはいささか消極的な態度とみなされるかもしれない。ただ、本来ウランフ提督は慎重な性格であり(4)、自分の部隊が突出して混戦に入るような戦術を好まなかったのではないか。また、同盟軍の陣形は先述のように左翼を前にした梯形陣に近いもので、それを崩してまで中央で戦闘を開始することを望まなかったのではないか、と推測できる。

こうして同盟軍中央部の前を横切ったミューゼル艦隊であるが、続いて現れたのが、本稿の主人公であるボロディン提督の率いる第12艦隊である。

ボロディンはここで、ミューゼル艦隊に横撃を加えるべきであった。

ミューゼル艦隊が同盟軍中央を通過した時点で、その意図は同盟軍左翼からの翼側攻撃であることはほぼまちがいなく予測できる。もうほかに選択の余地はないのである。それならば、機先を制してミューゼル艦隊に攻撃をしかけ、翼側攻撃の意図をくじくべきではないのか。

しかしボロディンはそれを怠った。それだけでなく、ミューゼル艦隊が自分の前を横切りきって、さらに自分の翼側から攻撃をしかけてくるまで漫然と待ったのである。

ボロディンは当初、左翼が前進した梯形陣の先鋒にあって、敵に先制攻撃をしかけるべく戦列を組んでいたものと考えられる。それならば敵が横断中に先制攻撃をすればよいのに、それをせず、敵が翼側から攻撃してくることがみすみすわかっていながら、それに対応した戦列の組み替えも行わず、攻撃陣形のまま防御戦を強いられて苦戦しているのである。これを無能と呼ばずにだれを無能と呼べるだろうか。(5)

さらに、会戦の後半の段階にあっては、ミューゼル艦隊が背後から突撃してくるのを防げず、ウランフ艦隊にまで敗走の勢いが及ぶほどの崩壊を見せている。左翼〜背後の防御の責任はボロディンにあったのだから、まずミューゼル艦隊に自由な陣形の再編を許したのが失態であるし、その突撃と突破を防げなかったのも失態である。

ミューゼル艦隊は、突破後も自由な機動を行って、ウランフ艦隊にまで痛撃を与えている。これに対し、ボロディン艦隊がこれを防ぐために何かしたという形跡がない。何もしなかったか、何かしたが効果がなかったか、どちらにしてもぶざまなありさまである。

のちの帝国軍ベストメンバー相手だったという不利は認めるにしても、この会戦においてボロディンは全く有効な指揮を行っていないように見えるのがおわかりだろうか。

最後に、ボロディンが戦死したアムリッツァ戦役での指揮ぶりを分析する。

この戦役で、ボロディン艦隊は帝国軍のルッツ提督の攻撃を受け、ボロディンの旗艦は周囲に砲艦8隻のみという劣勢に追い込まれて、ボロディンは自殺を選ぶ。

ではなぜこんな劣勢に追い込まれたのか。

まず注目したいのが、この戦役での奇妙な戦力比である。同盟軍はこの戦役に8個艦隊を動員し、その兵力は20万隻に達する。それを迎え撃った帝国軍はその半分の10万隻強にすぎない。

ところが、アムリッツァ会戦に至る前哨戦において、同盟軍は各地で自軍にまさる兵力の帝国軍と戦闘しているのだ。

これはどういうことかというと、同盟軍は物資の徴発のために艦隊を広く分散させており、艦隊の全力を集結させることなく戦闘に突入しているということであると考えられる。

アムリッツァ前哨戦において、ボロディン艦隊が早々と艦隊司令部を失って崩壊しているのは、特にその中でも分散の度合いがひどく、本来ならば劣勢の帝国軍部隊に対してまともな抵抗もできないほどの小戦力しか把握していなかったところへ敵の攻撃を受けたからであると判断せざるを得ない。

敵中にあってこれほどまでに無警戒に戦力を分散させ、自らの艦隊を失ったばかりか、ルッツ艦隊にフリーハンドを与えてヤン艦隊の負担を増やした(6)というのは、どれだけ非難しても足りないほどの失態であろう。

さて、これほどまでに無能をさらしつづけたボロディン提督だが、彼はなぜ1.提督にまで昇進し、2.ヤンに惜しまれる逸話を残しているのだろうか。

まず一番目だが、指揮官の中には、低い地位で大きな功績をあげながら、地位が上がると急に無能になってしまう種類の人がいる。有名なのは南北戦争の北軍のジョー・フッカー将軍や、ナポレオンの麾下のグルーシー将軍などであろうか。

ボロディンもこの種の人物だったのではないかと考えられる。

おそらく、連隊長級:銀英伝では分艦隊指揮官ほどの地位では、艦隊司令官の命令を忠実にこなし、大きな戦果をあげ続けていたのではないか。

ところが、昇進して大きな部隊の指揮をまかされることになると、自分で判断をして、種々の下級部隊を適切に配置するという面で、その能力が大きく欠けていたのであろう。

次に二番目の事情としては、ヴァンフリートで密接に連絡を受けるほどにビュコックと親しい間柄だったというのがその鍵ではないだろうか。

ヤンの人脈というのは、士官学校時代の人脈(キャゼルヌとアッテンボロー)を除けば、軍エリートから一歩距離を置いた非主流派が多い。ビュコックしかり、カールセンしかりである。

ボロディンもこの種の人脈の中にあり、よってビュコックとも、ヤンとも親しかったのではないか。そして、そのように「主流派ではなく出世する」という人材はそうそういるものではない(だからこそ非主流派なのだ)からこそ、失われた時に代わりを務める人がおらず、結果としてヤンに「ボロディンが生きていれば」と嘆かせることになったのではないか。

同盟軍も、他の人間集団と変わらず、人脈で動く組織であり、国難にあってもトップと違う派閥に属する人物は世に出にくいということなのだろう。その意味で、ヤンとビュコックが同盟最後の日々にトップに立っていたことにはプラスの面ばかりあったわけではなかったのではないだろうか。

(加筆 30. Dez.2020)

アムリッツァ戦役におけるボロディン艦隊の不手際については、この二次創作が弁護している。

「銀河英雄伝説異聞〜アムリッツァ星域会戦再考〜」 https://syosetu.org/novel/245010/

なるほど、上級司令部の命令で貧乏くじを引かされたのか。そうなる過程も含めて、非常に説得力のある解説である。

私はボロディンという個人の能力にすべてをひっかぶせていたのだが、この解説は、ボロディン艦隊の分散は当時の同盟軍全体のゆがみの表れであると考えている。私の解釈よりもエレガントだ。

考えてみれば、上に述べた通り、「双璧を従えたラインハルトの強襲を背後から食らって生きていた」指揮官だもんなあ。単に「無能」とかたづけてはいけなかったのだ。

そして、部下全員に犠牲を強いる戦闘を行った末であれば、最後の自決にも意味があることになる。

いろいろ考えが深まる佳作である。ぜひ皆さんにもご一読をお勧めしたい。

・注

(1)外伝3巻p11-p104

(2)帝国軍総数3万2700隻、グリンメルスハウゼン艦隊1万2200隻、差し引き2万500隻。対して同盟軍総数は前述の通り2万8900隻。全艦隊が集結していないにせよ、それはお互いさまであるから、同盟軍の方がいくぶん多い勘定になる。

(3)外伝1巻p178-p198

(4)拙稿「第三次ティアマト会戦の戦術的検討」参照。

(5)これに対し、同盟第2艦隊は、意図していたより早く両軍の戦闘が始まること、味方の左翼が危機にあることを素早く察知して、後方にあった当初の配備位置から急速に前進して、両軍主力の戦闘開始時にはウランフ艦隊とほぼ肩を並べる位置に展開することに成功している。両艦隊の対応力の差を感じさせる事実である。

(6)ヤン艦隊を追撃したキルヒアイス艦隊は、なんとヤン艦隊の4倍の兵力を有している。これはキルヒアイス・ケンプ両艦隊のみならず、おそらくルッツ・ワーレンの両艦隊も一時的に指揮下に置いていたからであろう。

(この節 22. 6. 2018 加筆)

ページ先頭へ

ヴァーミリオン会戦の戦術的解析

ヴァーミリオン会戦の経過は、原作を読んでもどうもわかりにくい。ここではまず、原作を素直に読んだ場合の経過をまとめ、そこにある問題点を分析し、さらに「史実では」どういう展開だったのかを再構成することを試みることにする。

・原作による経過

第一段階 両軍は正面から会敵。トゥルナイゼン隊の突出等で多少帝国軍に損害が出るも、双方ほぼ互角の戦いとなる。

第二段階 同盟軍は部隊を再編し、円錐陣形で急速に攻勢を取る。帝国軍はそれに対し無数の横陣を展開し、逐次突破されながらも同盟軍の勢いを殺ぐことに専念する。

第三段階 同盟軍はいったん退却し、部隊を二分して帝国軍の側背を突く構えを見せる。

第四段階 帝国軍は同盟軍右翼の部隊を同盟軍主隊と推測し、全軍をもってこれを撃つべく旋回する。

第五段階 しかし同盟軍右翼部隊はおとりの小部隊であった。同盟軍主力は帝国軍主力とラインハルトの本営の間に突入する。

第六段階 帝国軍主力は反転し、同盟軍主力の側面から反撃をしかけるが、ヤンはこれを予測しており、凹形陣からの包囲・集中砲火で帝国軍主力に大打撃を与える。同時に同盟軍は帝国軍本営を攻撃し、ブリュンヒルト直衛の艦艇も撃沈されるにいたる。

第七段階 ミュラー艦隊来援。ミュラーの強襲を受け、モートン隊大損害、モートン戦死。

第八段階 この段階でラインハルト艦隊は同盟軍の包囲下にある。包囲網の内外からの反撃を受けて同盟軍は大損害を被るも、包囲環の中に対する攻撃をゆるめない。グリューネマン負傷。

第九段階 カルナップ隊、包囲の外と呼応して包囲環の突破を図る。ヤン、包囲環を意図的にゆるめ、帝国軍の殺到を待って集中砲火を加える。カルナップ戦死、先陣に立っていたミュラーの旗艦沈没。

第十段階 包囲突破は失敗し、同盟軍は包囲環の中にさらに攻撃を加え、ブリュンヒルトを捕捉する。

第十一段階 ハイネセンからの停戦命令。ヴァーミリオン会戦終息。

・疑問点

>第二段階で、同盟軍の前進に対応しつつ、同盟軍の前に次々と横陣を展開するためには、帝国軍は同盟軍の倍の速度で退却しなければならない。そんなことが可能なのか。

>第五段階で、ラインハルトの本営は指揮下部隊とどういう位置関係にあるのか。本営が動かず、指揮下部隊だけが突出しているのは不自然ではないか。

>第六段階で、同盟軍の包囲下にあるのは帝国軍のどの範囲か。ラインハルトも包囲下にあるのか。第五段階で本営と指揮下部隊が別々にいるとしたら、ラインハルトまで包囲されるのは不自然である。それとも「二つ目玉焼き」のような包囲陣になっているのか。

一方、ラインハルトが包囲下にないとすると、第八段階でラインハルト艦隊全体が包囲下にあるのは不自然である。

>第七段階で、ミュラーが来ようと来るまいとラインハルトは包囲下にあるわけである。なぜそこでラインハルトにとどめを刺さなかったのか。兵力が足りなかったのだとしたら、モートンが持っていた3690隻の予備戦力は過大ではないか。

>第九段階以降、ミュラー艦隊はどういう態勢にあったのか。

>全体として、同盟軍は1.6倍の敵に対して1.7倍の損害を与えている。敵に与えた損害は自軍の総戦力よりも大きい。そんなことが可能なのか。

>最終段階で、同盟軍の残存戦力は3020隻、帝国軍の残存戦力は3460隻。帝国軍の中で、包囲環の中と外の戦力はそれぞれどのくらいだったのか(ラインハルト艦隊の残存戦力はどれくらいだったのか)。

>相互に指揮官の戦死者が少ない。同盟軍はモートンのみ、帝国軍はカルナップのみである。七割以上に及ぶ大損害なら、もっと死んでいてしかるべきだ。

>同盟軍がラインハルト艦隊を包囲した時の双方の戦力はどれくらいだったのか。ラインハルトの手勢が少なすぎると停戦まで持ちこたえられないし、多すぎると同盟軍の包囲を突破できる戦力になってしまう。

>細かい点を言えば、ヤン艦隊は自軍の隊列を帝国軍に秘匿できる妨害能力を持ちながら、包囲下にあるラインハルトがミュラー艦隊の来援を知り得たのは不自然ではないか。

・採用すべき戦況の流れ

上記のように、原作の描写には多々納得しかねるところがある。大きな流れとしては間違っていないのだろうが、細部の描写まで信用するのは危険ではないか。

そこで、疑問点をなるべく避けて、納得できる筋立てを考えてみると、以下の通りになるだろうか。

戦闘開始時にはヤン艦隊とラインハルト艦隊の戦力は互角だった。

その後、帝国軍に不利な事態が起き、ラインハルトの本営が危機に陥る。

ミュラー艦隊が減少戦力で来援し、ラインハルトの危機を一時救う。

ラインハルト艦隊とミュラー艦隊が合流しようとする際に激戦があり、帝国軍はここで決定的な敗北を喫する。

ラインハルト艦隊が壊滅の危機にあった時に、ハイネセンから停戦命令が届く。

最終的に、双方、これ以上の戦闘続行が危ぶまれるほどの大損害を出した。

――このくらいの範囲が、疑問なしに成立する大まかな筋書きであろう。

・試案:ヴァーミリオン会戦の再構築

ラインハルト艦隊が中盤以降ずっと包囲下にあったとすると、その耐久力に不自然さが生じるのではないか。ということは、最初の危機はラインハルトが包囲下にある状況ではないのではないか。

ラインハルトの気質と能力からみて、自分が危機に陥るような状況はどういう時に生じるか。それは、部下が自分よりもっと危ない状況にあり、手元に十分な予備兵力がない時ではないか。そういう時には、ラインハルトは自ら馬に打ちまたがって敵陣に突進し、その打撃力をもって自軍の危機を救うであろう。その際、ブリュンヒルトに危機が迫ることもあるだろう。

実際ラインハルトは、アムリッツァ会戦でも十分な予備を控置せずに戦闘するミスを犯しており、「予備は自分だけ」という状況は大いに考えられる。

そこで、なるべく原作の描写を利用しつつ、以下の筋書きを考えてみた。

段階A 双方正面から会敵。

段階B 同盟軍は円錐陣を取って突撃。帝国軍は縦深陣を敷いて待ち受け、同盟軍の突進を辛くも耐える。

段階C 同盟軍の露出した側面に対し、帝国軍の左翼からトゥルナイゼンが独断で反撃を実施。

段階D 同盟軍は右側面を凹形にたわませて集中射撃、帝国軍の攻撃を粉砕する。

段階E 同盟軍はそのまま帝国軍左翼を攻撃、帝国軍左翼は崩壊に瀕する。

段階F ラインハルト、直衛部隊を率いて左翼で反撃するが、同盟軍の勢いは止まらず、ブリュンヒルトは一時危機に陥る。

段階G 同盟軍右翼方面からミュラー艦隊が減少戦力で登場。ヤンはミュラー艦隊の来援を阻止すべくモートンを分派。モートンの戦力はミュラーの手勢よりさらに少ない。モートン分艦隊とミュラー艦隊が激突。

段階H モートンを分派したことで同盟軍の攻勢は鈍る。ラインハルトは一時的に戦列を整えることに成功。

段階I 同盟軍は斜行陣でラインハルト艦隊を同盟軍左翼方向へ圧迫し、ミュラーとの離隔を図る。

段階J ミュラーはモートンを撃破、同盟軍右背後に迫る。ヤンは右翼にわざと隙を作る。

段階K ミュラーとカルナップがヤンの作った隙に突入、ヤンはそこへ集中射撃を行って両隊を粉砕。ミュラー艦隊は指揮系統が崩壊し、以降実質的に戦闘の埒外へ。

段階L ミュラーを排除したヤンは斜行陣によって崩したラインハルト艦隊左翼をそのまま蹂躙、左翼からも攻撃をしてラインハルト艦隊を挟撃する。

段階M ラインハルト艦隊は予備を完全に喪失し、次第に全面的に同盟軍に圧迫されるようになる。

段階N ついにラインハルト直衛艦隊が露出したところで、ハイネセンから停戦命令が届く。

最終的に同盟軍とラインハルト艦隊は半分強の戦力を失い、ミュラー艦隊は8000隻が到着するも大半は戦闘に参加できず。

――これくらいの単純な戦闘だったのではないだろうか。

この戦況だと、ヤン艦隊は大損害を被る場面がない。ということは、同盟軍の損害は過大に宣伝されている可能性がある。

ヤン艦隊の残存戦力からは「動くシャーウッドの森」が編成されるので、なるべく公式には少なく発表しておいた方が都合がよい。原作の数値はそういった操作が加えられたのちのものではないのか。

帝国軍の残存戦力も何らかの事情で過少に記録されているものであろう。例えば、ミュラー艦隊の戦闘参加戦力と保有戦力との差がすべて「損害」として計上されているとか。

それでもラインハルト艦隊の損害状況は過大ではある。これは、同盟軍の(書類上の)損害状況・残存状況を見て、同程度以上の損害を受けているものとして、同盟国内で発表されたものではないか。帝国軍の公式記録を精査する必要があるのではないかと思う。

あるいは、戦闘末期に、すでにラインハルト艦隊は士気喪失状態にあり、戦場から逃走した艦艇がかなりの程度いたのかもしれない。その事実は、「栄光のカイザー・ラインハルト直率艦隊」の姿としては都合が悪いので、意図的に隠蔽され、逃走兵力は「損害」に算入されて、同盟軍発表に近い数値が一般に流布することとなったのではないか。

同盟軍・帝国軍双方の戦力の内容を考えると、同盟軍の中核は歴戦のイゼルローン駐留艦隊であり、それに対してラインハルト直率艦隊もミュラー艦隊も言ってみれば「新兵の寄せ集め」である。ラインハルト艦隊は過去に一個艦隊として戦ったこともない、ぶっつけ本番の決戦だったことを考えると、双方の技量差は相当程度あったのではないだろうか。

・ゲーム盤上で上記の「再構築版」を再現したページを作りましたので適宜参照してください。

(この節 18. 4. 2020 加筆)

ページ先頭へ

ヤン・ウェンリーの能力と限界

「銀河英雄伝説」の副主人公にして作者の代弁者とも言える第一級の重要キャラ、ヤン・ウェンリー。

ここでは彼の能力について、冷静な目で見てみようと思う。

まず言えるのは、彼は天才的な戦術家であるということである。

彼の功績は常に「寡兵をもって大敵を破る」ところにある。

なかでもヴァーミリオン会戦では、敵の約半分の兵力でかのラインハルト フォン ローエングラム(彼がアスターテで完璧な内線作戦を成功させたことを想起せよ!)を重囲の内に閉じ込めて戦場の勝利を得ている。

また、アムリッツァの前哨戦では劣勢な兵力でかのジークフリート キルヒアイスの追撃を見事にかわしている。

彼は常に「私は別に奇跡を起こしているわけではなく、戦術の基本原則に従って動いているだけだ」と謙遜しているが、戦場でまさに難しいのはこの「原則に従う」ことであり、彼は常にそれをなしとげているのだから、彼の戦術的能力はまさに「奇跡のヤン」の名にふさわしい。

また、彼はたいがいの場合敵の出方を見てからそれに対応して反撃する、という「後手からの一撃」作戦を取っているが、この方法は正確かつ優秀な戦場諜報と、的確かつ敏捷な戦術的機動がなければ単に「敵に先手を取られた」形になって発動前に失敗するのは必定であり、その成功はこの二点における圧倒的な優位を示している。

そして、彼は敵の心理を読むことに長じた一級の策略家である。ヴァーミリオン戦役での彼の勝利はすべて敵の心理を読んだうえで罠にはめることで達成されており、その洞察力はほとんど神技に属する。

ここで一つの推測が生ずる。すなわち、かくも的確に敵の動きを読めるのは、彼が敵の内部に工作員を潜入させていたからではないか、という推測である。常日頃から敵の指揮官の配置や各指揮官の性格をつぶさに研究していなければ、あれほど鮮やかに勝てるとは思えない。

恐らく彼は第六次イゼルローン攻撃の前、宇宙艦隊総司令部幕僚部付だったころから、情報網を帝国内部に張りめぐらせていたのではないだろうか。

さて、ここまで彼をほめちぎってきたが、彼にも弱点はある。それは大規模な部隊の統率および作戦である。

まず、アスターテにおける彼の(没にされた)作戦計画を検討してみよう。

実は、これはあまりいい策とは思えない。

というのは、外線作戦は必然的に敵の戦力集中を招き、敵はこれに対して一点突破を狙ってくるに違いないが、これに対しての、予備兵力などの対策が、やはりこの案においても欠けているからである。

そもそも劣勢な兵力で「軽戦しつつじりじり後退」などというのは言うほど簡単なことではない。拠るべき地勢のない宇宙空間では、あっという間に後退が潰走になるおそれが多分にある。

この作戦の成功例である諸国民戦役では、アスターテのローエングラム軍に当たるナポレオン軍には、戦線を突破されると後背のフランスが危ないという制約があった。そのため、戦線の他の部分を放っておいたままの無制限の追撃ができず、結果として消耗戦になったのである。

ローエングラム軍にはそのような制約はない。いくら同盟軍が後ろに回り込もうと、彼らの目の前に現われるのは難攻不落のイゼルローン要塞であり、ローエングラム伯は眼前の敵を撃破した後に悠々とイゼルローンに取って返し、駐留艦隊と協力して同盟軍を撃滅すれば足る。

この場合の正解は、三個艦隊を二個と一個の二隊に分け、二個艦隊を敵の正面から、一個艦隊を少し遅らせて側面から近づけていくことであろう。

その際、敵が側面の別動隊に気づかなければ理想的な横撃作戦になり、たとえ気づいたところで正面の優勢な敵を撃破するのは別動隊の到着以前には難しいし、まず別動隊を撃とうとして方向を変えれば二個艦隊に側面を突かれる。おそらく敵は劣勢を悟って退却し、同盟軍は戦わずして勝利が得られるであろう。

アスターテでのこの愚劣さと、ほかの戦場での輝かしい働きを比べると、ヤンがコントロールできる兵力には量的な限界があるのではないかと考えられる。

彼が率いた兵力は最大でも三万隻に満たない。この範囲ならば彼の戦術的天才でどうにでも切り回せるが、それ以上の兵力が参加した戦い、例えばアスターテ、アムリッツァ会戦、第六次イゼルローン攻撃においては敗北の度合いを軽くする程度のことしかできないのである。

これらの戦いでは指揮権を持っていなかったではないか、と言われるかもしれないが、第六次イゼルローン攻撃では総司令部の一員として活発な意見具申をしていれば少なくとも最終的なカタストロフは避け得たかも知れないし、アムリッツァにおいては、あの段階で第十三・第十の二個艦隊、実質完全一個艦隊程度という最大の兵力単位を握っておきながら、何ら戦局に寄与せずに他の艦隊が蹂躙されるに任せていたというのは、大局を見渡した判断ができなかったという点で、近視眼・利己的との非難を受けねばならないであろう。

また、ヴァーミリオン戦役においても、結局の勝者は――本人がどう思っているかは別として――ローエングラム公であり、最悪の場合としてローエングラム公がアスターテにおけるヤンの作戦を取った場合は、ヤン艦隊は袋叩きに遭って壊滅し、結局ハイネセンも陥落、同盟は完膚なきまでの敗北を喫することとなったであろう。

包囲のための兵力は十分すぎるほどあるし、公の直属艦隊の方がヤン艦隊よりも兵力は上なのだから、そんなに簡単に各個撃破されたり退却が潰走になったりするはずはない。実際にも公はかなりの小細工を弄する余裕を見せている。

実際にはローエングラム公は戦場における敗者となったが、これは公が独力でヤンを倒そうと色気を出したからであって、初めからヤンを適当にあしらう方針だったならばミュラーやミッターマイヤーの来援までそれほどの損害を受けることはなかったであろう。

すなわち、この作戦は公が冷静な判断力を失うであろうという希望に有り金全部を賭けた無謀な賭けであり、史実の結果はまさに奇跡であるといえよう。それともヤンは自分の情報網と人物判断力によほどの自信があったのであろうか。だとすると彼の失敗はその情報網がヒルデガルト フォン マリーンドルフを捉えていなかったことにある。

さらに、アムリッツァとヴァーミリオンでの彼の行動を違う視点から分析すると、彼のもう一つの欠点が見えてくる。それは、自分の評判を大変気にするということである。

アムリッツァでもしも彼が緊急措置として全部隊の指揮権を握っていたとすれば、少なくとも指揮系統の統一が図れて敗北の規模を小さくすることができたかもしれない。

しかし彼はそれができる唯一の立場にあったにもかかわらず(能力的にはビュコックが上かもしれないが、彼は崩壊寸前の自分の艦隊をまとめるだけで手一杯だったろう。ビュコックの相手はフォン・ロイエンタールだったのだから)、自分の兵力の温存に徹し、敗北が本決まりになってから帳尻合わせをしたに過ぎない。

これは命ぜられたこと以上は何もしない小役人根性であるか、さもなくば敗北の責任を負うことなく自らの名を揚げる狡猾な策である、と非難されても仕方がないことである。

ヴァーミリオンでの同盟の取るべき策は、徹底したゲリラ戦であったと思われる。

有人惑星を攻略するには大規摸な準備と膨大な物資が必要であるが、ローエングラム軍にはそのどちらもなかったのだから、ハイネセンにも他の惑星にもこだわることなく徹底抗戦を命じるとともに、無傷のヤン艦隊は敵の補給線の襲撃(故ワイドボーン氏は身にしみて知っていただろうが、これは彼の得意技である。)を行っていれば、ローエングラム軍は結局補給の欠乏から退却せざるを得なかったであろう。

劣勢の兵力で負けないためにもっとも有効なのが通商破壊であることは、両大戦におけるドイツ海軍が証明している。

だがヤンは自分の名誉のために正々堂々と戦って勝つことにこだわり、結局同盟最後の無傷の艦隊を失ってしまった。

確かに正面からの戦闘を回避して逃げ回っているのは見ばえがよくない。しかし、彼はクロパトキンやバルクライ、クィントゥス−ファビウスと違ってちょっとやそっとで解任されることはない身分である。多少の汚名は甘受してあえて逃げ回るべきではなかったか? 彼は士官学校の頃のことを忘れてしまったのだろうか?

ただ、これはトリューニヒト政府の全面的協力がなければ不可能な作戦であるから、ヤンにしてみれば次善の策を用いねばならなかったのかもしれない。この点に関しては議論の余地がある。

その他、「常に前線に近いところにいる」というのもスタンドプレイだったのではないか。

指揮官が戦死してしまえば艦隊は崩壊する。戦死しないまでも旗艦が乱戦に巻き込まれてしまっては有効な指揮はできなくなる。そんな危険を冒してまで前に立つというのは、兵の士気云々よりもやはり単なるええかっこしい、匹夫の勇なのではないだろうか。

けなしついでに、もう一つヤンの不適当な行動を指摘したいと思う。

それは、ヴァーミリオンの敗戦後の行動についてである。

実際にはヤンは退役し、同時に密かに反乱を計画してメルカッツを逃亡させた。これでは年金でゆっくり暮らそうなどというのは無理な話であるし、反乱によって民主共和政治が復活するかと言うとはなはだこころもとない。

ここはありがたくローエングラム公の誘いに乗って帝国の高官となり、まず地方自治レベルにおける共和政治の実践なり何なりを考えるべきであったように思える。「まず敵の内部から攻略せよ」と言ったのは彼自身ではなかったか。

ついでに自分の帰順と引き換えに、メルカッツとローゼンリッターの罪を問わないという約束を取り付けてしまえばなお良い。

どうせ自由惑星同盟はもう救いようがない。今さら同盟に殉じたところでほめてくれる人はいないだろうし、帝国に帰順したとて非難する者はいまい。建前を重んじて蜂起すればまた多くの血が流れる。

帝国の内部にも民主主義に賛同する人々がいないわけではないのだから、彼らとも協力しながら地道に進んでいくほうがよかったと思うのだが。武力蜂起は所詮アウトローであり、広範な支持は得られない。

帝国の高官となればオーベルシュタインと対立するかもしれないが、同盟に残ってオーベルシュタインに謀殺されかけるより数等ましである。

さすがにオーベルシュタインといえども、ヤン・ロイエンタール・ブラッケ&リヒターとこれだけ体制内野党の駒がそろえばそうそう勝手なまねはできないはずである。

皇帝崩御の後に自分の一派が粛清される危険を感じたならば、その時になってイゼルローンに拠って反乱すればよい(実際にそれをやるのはユリアンかもしれないが)。

ただ、そうしたとき困るのが自由惑星同盟の処分である。口実はオーベルシュタインがどうにでもつけてくれるだろうが、同時にオーベルシュタインは自由惑星同盟の息の根を止めるためにヤンを動員するだろう。

その時までにビュコックが老衰で死んでいてくれればよいけれども、そうでなかった場合はちょっと悲しい。

少なくともこれだけは言える。史実のヤンの役割はまさに「統一を阻害し、無益な反乱を首謀して多くのむだな血を流した軍閥」であるということが。

いったい、反乱後のイゼルローン政府のどこに民主主義があるというのだろうか? どうせ独裁者になってしまうのだったら、軍事革命騒ぎの時にシェーンコップの提案に乗っていたほうがまだましだったと思わずにはいられない。

しかし、たかが小説の登場人物についてこれだけ書けるというのはずいぶん大したことだ。

ただし、偉いのは田中芳樹ではなくてあくまでヤンである――私がリン・ミンメイは好きだが飯島真理はそれほど好きではないのと同じように。

(この節 18. 10. 2023 「私本銀河英雄列伝」から移設)

ページ先頭へ

帝国軍の「参謀」についての考察:友人H氏とT氏の対話

銀英伝世界の「参謀」、特に帝国軍の参謀が、どうも影が薄いと思ったことはないだろうか?

この疑問について、軍事に造詣の深い二人の友人「H氏」と「T氏」がネット上で論じた対話を記録したのが以下の稿である。

発端・ひとつの疑問

大名死亡 そういや帝国軍の司令官連中に参謀がいたという描写がないな。ベルゲングリューンくらいか。帝国軍は司令官の個人的力量だけで切り盛りしてるのか?

H氏 当初より参謀が居ないのはロイエンタールです。キルヒアイスの没後にベルゲングリューンが幕下に加わりますが、それならばアムリッツァ、リップシュタット戦役時の艦隊参謀長は誰?というか描写がありません。副官のレッケンドルフのみ。また亡命したメルカッツも副官のシュナイダーは居ても、参謀の描写はないです。

T氏 参謀という役職で出演して目立った描写があったのは、ラインハルトが艦隊司令官登場の参謀長ノルデン少将、ミュッケンベルガーの参謀長?シュターデン少将、要塞対要塞戦時のミュラーの参謀オルラウ少将ぐらいですが、話し相手というか茶坊主以上の役割はしてないように思えますね。

参謀本部か高級副官部か

H氏 宇宙艦隊司令長官のミュッケンベルガーも基本的には高級副官のフレーゲル男爵を傍らに侍らすだけですので、参謀機構はシステム化されていないのかもしれません。司令官毎の軍事官房方式で副官団を強化委員会方式で司令官の下にぶら下げるのかもしれません。もともと貴族が軍司令官に任命される方式ですし。

また帝国軍がなかなか勝たないのは、参謀職ではなく参謀機構(参謀本部)が、そもそも存在していないからかもしれません。これは同盟側と随分とちがう点です。幕僚総監はいますから、参謀職と副官などを包括して監理しているのかもしれません。事実、帝国側メインキャラに本部勤務者の経歴をもつ者はいませんし。

司令官のもとでは形骸化されたポストとしての参謀ポストはあっても、副官業務だけでことたるのかもしれませんね。ラインハルトが査察に行ったように補給職が専門ポストであるようですが、横領が蔓延しているのも、貴族が艦隊指揮官職になりたがり、誰もやりたがらないかららしいですし。

現在の政治家をみれば解りますが、政治家の個人スタッフとしての秘書はいても、党本部より派遣され党本部の意向や政策を反映させるスタッフはいません。共産党政権下のシステムで政治委員や政治将校にあたる職なのですが、いなくとも機能しています。故に場当たり的な政策に成りがちな気もしますが。

これは同盟側が宇宙艦隊(実施部隊)と統合作戦本部(参謀本部)と二本柱で運用されていることと大きな違いです。おそらく元帥府がこれに相当するのでしょうが、人材を集める権限も持っていそうなので、戦役ごとに、やる気のある元帥府が、軍事計画の必要に応じて幕僚を集めて作戦を遂行しているのではないでしょうか?

統帥本部と参謀本部

T氏 帝国軍には統帥本部が存在しますが、これが参謀本部にあたるのではありませんか? ゴールデンバウム朝ではいまひとつ何をやってる組織か不明ですが、ローエングラム朝においては統帥本部総長は皇帝大本営において参謀長を務めるとなっておりました。

H氏 統帥本部、シュタインホフ元帥でしたっけ? なぜか謎のクラーゼンの顔と、軍務尚書のエーレンベルク元帥は印象深かったので、失念していました。

実は大本営参謀長というポジションも何をやるのかわからないですね。常設の参謀本部は来る戦争の「戦争計画」を練るものですが、実質的に「作戦計画」にすぎない対同盟戦は、宇宙艦隊の側か、司令長官ミュッケンベルガー元帥府で受注しているようですしね。

ということは、統帥本部は、帝国貴族所有戦力よりの艦隊編入なり、艦隊編制策定といった編成業務をするための調停機関なのではないでしょうか?

というのも帝国軍は、直轄の国軍以外は、統帥権は出征時の総司令官(皇帝の名代)と帝国貴族(皇帝の臣)とに、指揮権と所有権が二分化しているので、統帥本部は所謂参謀本部とは違う機能のような気がします。

帝国の宇宙艦隊司令長官職も、征夷大将軍と同じく、征討総督、征討総督府であり、実質的には帝国内の総武力を統監する立場で在りながら、その権力はあくまで征討のために用いる限りにおいて、と限定されたものであり、帝国貴族が領内警備のために艦艇を所有する事は妨げないといった感じだと思います。

同盟軍との比較

T氏 帝国軍は同盟に対する詳細な戦争計画を持っていたとは思えない節があります。そもそも建前上外敵が存在しない国家なので。軍の主たる任務は国内反乱の抑止と鎮圧であり、統帥本部にも外征計画を受け持つ部署はなく、対同盟軍事作戦は宇宙艦隊が管掌し受動的に対応していた、ということなのかも。

H氏 全く同意です。なので帝国には参謀本部機構は無くて当然だと思います。

他方、同盟側にとっては戦争計画を策定する機関たる統合作戦本部を持つのは必然なのですが、イゼルローン要塞完成後は実質的に、要塞へ総攻撃をかける攻勢案を策定し、宇宙艦隊に下ろすだけの機関に成り下がっています。

参謀としてのシュターデン

H氏 シュターデンがリップシュタットの際などに「参謀」らしき立場にいます。しかし、シュターデンはミッターマイヤーの士官学校当時の「戦術」教官だった、とアルテナ会戦前に言及があっただけで、当時の兵学家であったかもしれませんが、上で論じているような参謀要務歴については一切経歴はありません。むしろ艦隊指揮官としての描写が多いので、第一線勤務の方が長いかも。

シュターデンは見た目の学究肌とは裏腹にイケイケの戦術家(理論)だったのかもしれません。故にリップシュタット戦役時に攻勢案を提示したりしたのかもしれませんが、このため後付けでイメージを逆輸入するかたちでミュッケンベルガーの元で参謀官として描写されたりしていますが、参謀長としての仕事はしていませんね。

参謀はいらないのかも

T氏 まあ遠い未来の話ですから、艦隊司令官が「コンピュータ、補給計画をお願い」と語りかけたら艦隊の進撃予定に対する最適な(事故や敵艦隊との会敵リスクに対する余剰分含む)計画を立てて発注や輸送隊の移動指示も自動でやってくれるとかで、人間の参謀がやることは減ってて、司令官のそばで叫ぶぐらいしかないのかも。

H氏 同盟がナンバーフリートで、艦隊戦力の規格化を成して、合理的運用を行っているにもかかわらず、帝国軍は艦隊戦力の規格化が成されておらず、戦力も戦ってみなければわからない、指揮官次第で戦力が変わるという、非合理的ながらどうにかなっているのは戦術コンピュータ参謀くんのおかげかもしれませんw

(この節 29. 3. 2022 加筆)