軽巡洋艦発達史

〜その淵源を探る〜

かつて巡洋艦には軽巡洋艦と重巡洋艦があった、ということをご存じの方は多いだろう。また、重巡洋艦がワシントン軍縮条約によって出現したものだ、ということも、比較的よく知られたことではないかと思う。

それでは、軽巡洋艦は、いつどうやって出現したものだろうか。

本稿では、軽巡洋艦の誕生について、その前史から解明していこうと思う。

近代巡洋艦の発生

蒸気動力の軍艦の出現は、装甲軍艦の誕生と時を同じくしていた。重い装甲と、それを貫くための大きな主砲は、マストや帆や索具との相性が悪く、装甲艦には蒸気動力が適していた。蒸気動軍艦の主流は、主にのちの戦艦につながる道をたどっていく。

一方、偵察や海外植民地駐留に用いられる中型・小型の軍艦、つまり巡洋艦は、蒸気機関によって得られる利得が少なかった。効率の低い初期の蒸気機関は大量の石炭の補給を必要とし、長期間の航海や海外駐留を必要とする巡洋艦とは相性が悪かった。

それでも1860年代後半には、補助動力として蒸気機関を搭載した巡洋艦が作られるようになった。しかし、戦闘力としての価値は非常に低いものが多かった。

これは、蒸気機関のサイズと効率に起因するものだった。船を動かすような大馬力の蒸気機関は、小さな巡洋艦に積むには大きすぎた。船体に見合った小さな蒸気機関では、装甲艦より低い速力しか出せない。それでは巡洋艦は、戦闘力で装甲艦に劣る上に、装甲艦から逃げ出すこともできない。

ましてや船体に防御を施そうものなら、重量がかさんで速力はさらに低下し、かえって戦力的価値が低下するのみであった。それなら、無防御のままの方がまだましである。無防御なら、船体は安い木造でも構わないだろう。実際、総鉄製の装甲艦が建造されるかたわらで、多くの無防御木造巡洋艦が建造されている。

この時代、軍艦の花形は何と言っても装甲艦であり、巡洋艦はひどくみじめな存在であった。

木造巡洋艦の例、スペイン海軍の「カスティージャ」1879年進水、フィリピン駐留艦隊に配属

防護巡洋艦の誕生

しかし、技術の進歩は、みじめな巡洋艦にも光を投げかけるようになった。

ひとつは、比較的軽量で大出力、高効率な蒸気機関の開発。もうひとつは、防護巡洋艦という新発明である。

蒸気機関はボイラーとエンジンからなる。ボイラーにおいては、それまでのかさばって効率の悪いボイラーから、燃焼ガスを細い煙管に通して効率的に水を加熱できる細煙管ボイラー(その代表が、細煙管を屈曲させてコンパクトな形としたスコッチ舶用ボイラーである)が登場した。加熱される水をおさめる水胴も、内圧に弱い角型から、高圧に耐える円筒形に進歩していた。

エンジンにおいては、一度ピストンを動かした蒸気をもう一つ下段のシリンダーに回してエネルギーをより効率的に回収する二段膨張機関が発明された。

この二つが相まって、蒸気機関は燃費も出力も驚くほど向上した。

防護巡洋艦とは、防護甲板を持つ巡洋艦である。

防護甲板とは、厚く重い装甲板を舷側に張るのではなく、より薄い装甲板をかまぼこ型に船体の中に張ることによって、主に機関部を防御する装甲板である。

船体の中へ敵弾の侵入を許さないことを主眼とする舷側装甲による防御より、敵弾の侵入をあえて甘受し、炸裂した破片だけをはじく防護甲板による防御は、必要な重量を大幅に減らすことができた。

また、蒸気動力に不可欠な石炭庫を舷側に並べることで、舷側を二重構造とし、あわせて石炭による破片の飛散防止をねらうという防御方法も開発された。

防護巡洋艦の一例、日本海軍の「浪速」「高千穂」の図

こういった機関と防御における新機軸は、日陰者だった巡洋艦をよみがえらせた。速力は重い装甲艦より数ノットの優位を得、重砲すら装備した初期の防護巡洋艦は、開発者によれば「廉価な装甲艦キラー」にさえなり得るものと喧伝された。

いままで装甲艦を持てなかった中小国・後進国の海軍は、競って防護巡洋艦を先進国の造船所に発注した。防護巡洋艦は一種のブームを巻き起こしたのである。

艦隊任務と海外任務

一方、大海軍国においても、巡洋艦の復活は艦隊の編成に革命を起こした。装甲艦からなる戦列の前方に、偵察と索敵を任務とする高速巡洋艦の部隊を配することが可能となったのである。こういった艦隊任務には、主として中型・小型の防護巡洋艦があてられた。

また、当時西欧一等国の国威の象徴だったのは海外の植民地だったが、敵の植民地を奪い、敵本国と植民地との間の通商路を攪乱するために、また自国の植民地と本国の間の通商路を守るために、大型の防護巡洋艦が建造された。

艦隊偵察任務と海外派遣任務という二つの任務は、これからしばらくの間、巡洋艦の二大任務として重視されることになる。

速射砲の影

この時代、軍艦が装備する大砲にも大改革が訪れた。速射砲の発明である。

この発明に先立って、前装砲(大砲の先の発射口から弾をこめる大砲。先込め砲)から後装砲(大砲の根もとの側を開いて弾をこめる大砲。元込め砲)へという大変革があり、それによって発射速度(一発撃ってから次の一発を撃つまでの速さ)は向上していた。速射砲は元込め砲をさらに洗練させたもので、砲尾を開閉する動作がほとんど一挙動でできるようになり、発射速度は大きく向上した。

また、大砲を発射するための火薬、すなわち装薬(推進薬)にも大発明があり、ニトロセルロースを基剤とする無煙火薬が発明された。

無煙火薬といっても発射の際の煙が出ないということはないのだが、いままでの黒色火薬類にくらべれば、煙の量は大幅に減少した。(参考画像リンク)それにより、砲手の視界が晴れるのが早くなり、砲の速射性は一段と増すこととなった。

速射砲は小口径砲から開発が始まり、やがて巡洋艦の主砲の口径にまで及んだ。従来の重砲を装備した巡洋艦から、次第に速射砲を主武装とした巡洋艦へと時代は移っていくこととなる。

鴨緑江

これら防護巡洋艦が初めて実戦の試練をくぐったのが、日清戦争(1894-1895年)の時であった。日清戦争における日清両海軍の主力決戦、黄海海戦(西欧では「鴨緑江海戦」 Battle of the Yalu という名前で知られる)では、両艦隊の防護巡洋艦と、清国海軍の装甲艦が激突した。(海戦の詳細については当サイト所収の訳稿参照)

この海戦における戦訓は、以下のとおりである。

・装甲艦の防御力は絶大である。中小口径砲では装甲艦に有効な損害を与えることはできない。

・速射砲の威力は絶大である。速射砲の火力は、防護巡洋艦の防御すら凌駕して、敵に多大な損害を与えることができる。

・上の裏返しとして、防護巡洋艦の防御力はあまり信頼できるものではない。速射砲の連打、あるいは大口径砲の直撃を受けた場合、防護巡洋艦は大破し撃沈される危険がある。

・艦隊の速力の優越は戦術的に大きな優位となる。

・艦隊の隊形は単縦陣が有利である。

これらの戦訓のもとに、各国海軍はさらなる開発を進めた。それについては次項以下に述べよう。

装甲巡洋艦の登場

速射砲の威力に対して、やはり巡洋艦にも舷側防御が必要なのではないかという議論がわき起こった。しかし、舷側装甲には大きな重量が必要で、高速たるべき巡洋艦にこれを装備することはためらわれる。

ここで、また新たな発明が巡洋艦の歴史の上に現れる。ハーヴェイ装甲板(Harvey armour, ハーヴィー鋼板)である。

これまでの鉄と鋼による装甲板より、素材にニッケルを含み、表面に浸炭焼き入れ硬化を施したハーヴェイ装甲板は、半分の厚さで同等の耐弾力を示した。これにより、巡洋艦にも装備できる薄さで、中口径速射砲の砲弾に耐える装甲が可能となったのである。

こうして、防護巡洋艦に軽度な(10cmから15cm程度)舷側装甲を施した巡洋艦、「装甲巡洋艦」が誕生したのである。

装甲巡洋艦は、フランスやロシヤで多く造られ、世界の海を支配するイギリス海軍にとって大きな脅威となった。やがてイギリスもこれらに対抗して装甲巡洋艦を建造し、海外派遣任務などに多用するようになった。

1900年代初頭には、さらに耐弾力にすぐれたクルップ鋼板が開発され、薄くて軽いが強靭な防御装甲を持った艦艇を建造することができるようになった。これは軽量を求められる巡洋艦にとって望ましい技術発展であった。

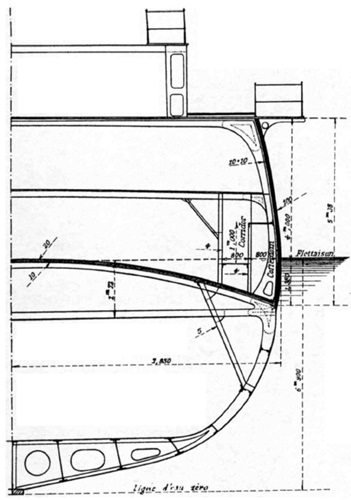

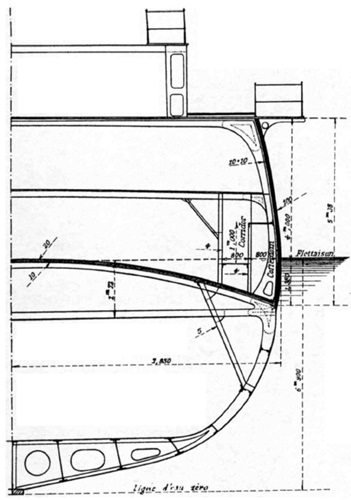

フランス装甲巡洋艦「デュピュイ・ド・ローム」断面図

日本装甲巡洋艦「吾妻」

駆逐艦の脅威

この時代、艦載兵器にも新たな波が押し寄せていた。魚雷の発達である。

水中爆発兵器としては、1850年代の南北戦争のころから、機雷が発達して実用の域に達していた。これに動力を与えて攻撃兵器として使おうというのは自然の流れであった。

実用魚雷の原型は、1868年にアドリア海のフューメにあるホワイトヘッド社で開発されたホワイトヘッド魚雷である。これは改良を重ねられ、日清戦争でも実戦に用いられて大きな戦果を挙げた。

ホワイトヘッド魚雷の図解

19世紀末のフランスの水雷艇

魚雷を主武装とする小型艦艇、すなわち水雷艇は、19世紀の後半から各国海軍で急速に建造が進んだ。これらは海軍の主力である装甲艦にとって大きな脅威となった。

そこで各国の海軍では、小型の巡洋艦にこれら水雷艇の撃退任務を与えた。それを専用に建造されたのが、水雷巡洋艦、あるいは水雷砲艦と呼ばれる一群の艦艇であった。

水雷巡洋艦は小口径の速射砲を備え、ある程度の速力と航洋性を持つように設計されたが、実績は芳しいものではなかった。「巡洋艦を小さくする」という設計思想では、十分な機関容量が取れず、水雷艇に対して速力でかなわなかったのである。

水雷艇対策に苦慮したイギリス海軍は、そこで発想の転換を行った。「巡洋艦を小さくする」のではなく、「水雷艇を大きくする」ことによって、水雷艇に対抗できる兵器を開発したのである。

これが「水雷艇駆逐艦」と呼ばれた艦艇で、のちの「駆逐艦」の元祖である。

イギリス水雷艇駆逐艦「ブルーザー」

初期の水雷艇駆逐艦は、水雷艇の多くが100トン前後だったのに対して排水量260トンほどで、水雷艇を上回る26ノットの速力を発揮し、76ミリ砲1門、57ミリ砲数門を装備していた。

この高速力の発揮には、水管ボイラー、すなわち、水タンクの中に燃焼ガスを通す煙管を通した煙管ボイラーではなく、燃焼室の中に水を通す水管を多数通したボイラーの開発が力となった。

大量の水を保持する重い水胴をなくした水管ボイラーは、同じ能力の煙管ボイラーより軽く造れたため、小型艦艇にはもってこいの技術であった。

ヤロー式水管ボイラーの図解

下からの燃焼ガスが水管の中の水を加熱して蒸気にする

こうして、水雷艇を凌駕し、撃退する「駆逐艦」が世に現れたのである。1894年のことであった。

駆逐艦は、魚雷を装備することもできた。ならば、水雷艇が担っていた、集団水雷襲撃任務を、駆逐艦にやらせればどうだろうか? 水雷艇よりも高速で、強力な砲を装備し、航洋性も高い駆逐艦は、水雷襲撃にも有用ではないだろうか。

このアイディアは、駆逐艦の誕生とほぼ同時に生まれ、さらには「洋上水雷襲撃」という新しい戦術が実用化されることとなった(水雷艇の襲撃は泊地襲撃と自軍港湾の防御を主としていた)。

そして、これら駆逐艦による襲撃から自軍の装甲艦を守るのもまた、駆逐艦の任務となった。駆逐艦対駆逐艦の対決は、技術の進歩と相まって、短期間のうちに駆逐艦の大きさと性能をどんどん増大させていった。

対馬沖の決戦

こういった新しい技術を実戦で確かめたのは、またもや極東の後進国、日本の海軍であった。

1904-1905年の日露戦争では、対馬沖の日本海海戦(本サイト所収の訳稿を参照)をはじめとして数々の海戦が生起し、貴重な戦訓をもたらした。

巡洋艦の発達に関係する戦訓としては、以下のようなものがあげられる。

・大型の装甲巡洋艦を装甲艦(戦艦)とともに戦列に組み込んで運用する戦術は有望である。

・装甲巡洋艦による通商破壊、および通商護衛は有効である。

・中・小型巡洋艦による洋上索敵が必要である。

・駆逐艦の集団洋上襲撃戦術は有望であるが、いま一段の技術的発展が必要である。また、駆逐艦群を率いて襲撃に加わる小型巡洋艦の開発が望ましい。

巡洋艦の分化と発展

これらの戦訓をもとに、各国では新たな巡洋艦戦力の整備が急がれた。これまでの発展をもとに、次の3種類の巡洋艦が求められていた。

・大型の装甲巡洋艦 戦艦群の前衛となり、自らも戦闘に積極的に介入する、強砲力、高速、ある程度の重装甲の強力な装甲巡洋艦。通商破壊を行う敵の装甲巡洋艦を撃破する任務も考えられる。

・中型の巡洋艦 全艦隊の索敵の目となるもの、あるいは海外通商破壊・通商防護にあたるもの。装甲巡洋艦か防護巡洋艦かは考察の余地がある。

・小型の高速巡洋艦 駆逐艦襲撃を指揮し、敵の襲撃から戦艦群を守るための高速巡洋艦。

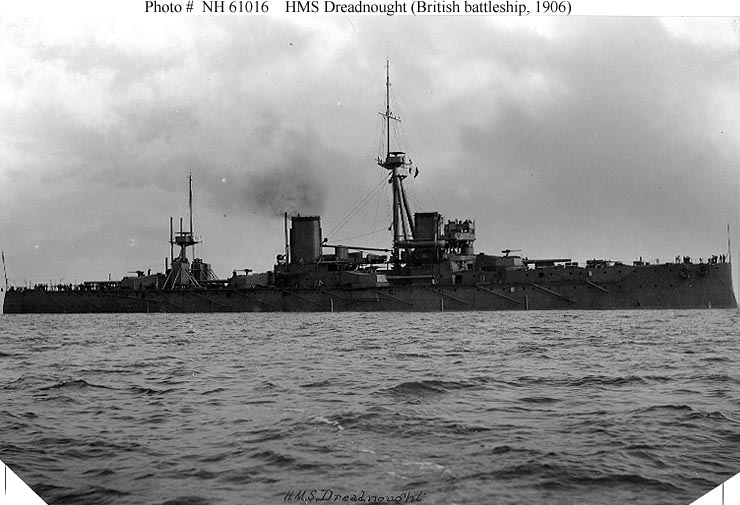

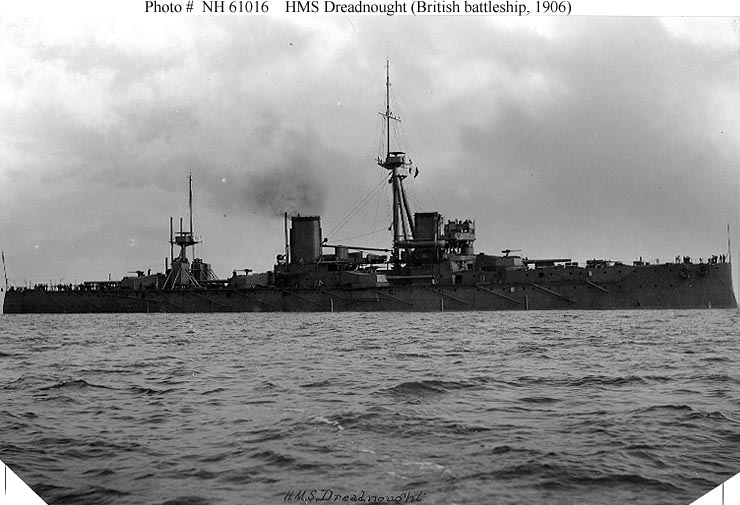

そして、これら巡洋艦の前には、世界の海軍を揺るがす大事件が立ちはだかった。1906年にイギリス海軍が竣工させた戦艦「ドレッドノート」の出現である。

「ドレッドノート」は、その主砲火力の飛躍的増大とともに、蒸気タービン機関※の採用により21ノットの高速を得たことで、従来の戦艦とは一線を画した戦艦である。この速力は、当時の巡洋艦にほぼ匹敵する高速力であった。

「ドレッドノート」

※蒸気タービン機関 従来の蒸気機関は、シリンダーの中をピストンが往復する往復動蒸気機関である。タービン機関は、羽根車に蒸気を当てて、あるいはノズルから蒸気を噴出させる反動で、直接軸を回転させて動く機関である。

タービン機関は往復動機関よりもより精密な機構を要するが、往復動機関より格段の軽量化とコンパクト化が見込めるものであった。

往復動蒸気機関を備える従来の巡洋艦の多くは、速いものでも23ノットがやっとで、日本海軍のように、巡洋艦の速力を21ノット程度にそろえた海軍もあった。

これでは、巡洋艦は戦艦に追いつかれて食われるだけの存在になってしまう。30年前のみじめな巡洋艦の姿が、各国海軍の指導部の脳裏に去来したであろう。

各国では、生き残りをかけて新時代の巡洋艦の開発を進めた。

それでは、国ごとにその内容を見ていくことにしよう。

イギリス海軍:巡洋戦艦とタウン級

巡洋艦の高速化は、「ドレッドノート」同様にタービン機関を採用することによって行われた。まずは大型の装甲巡洋艦である。1907年には、装甲巡洋艦「インヴィンシブル」が就役し、タービン機関の採用によって25ノットの高速を得た。

大型装甲巡洋艦はやがて「巡洋戦艦」と呼ばれるようになり、艦隊の前衛として新時代の戦闘艦隊に不可欠な存在となった。

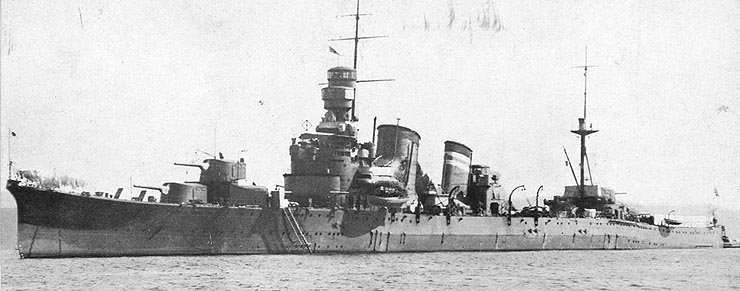

「インヴィンシブル」

次いで中型の防護巡洋艦「ブリストル」級が就役し、これも25ノットを発揮した。

「ブリストル」級とそれに続く準同型艦群(都市の名前をとって命名されたため、「タウン級」と呼ばれた)は有力な艦で、艦隊から好評をもって迎えられたが、艦隊の索敵役としては次第にその速力が不足していることを指摘されるようになった。巡洋戦艦が25ノットで疾駆するのであれば、そのさらに前衛として偵察を行う巡洋艦は、同じ25ノットでは遅すぎる。少なくとも3ノットの優越をもって、28ノットの速力が望ましい。

また、高速を発揮するためには大量の燃料が必要で、従来の石炭燃料では限界が見えてきた。重い石炭を石炭庫の端からボイラーまで運んでくるのは、人力しかない当時では重労働で、長時間の高速発揮は困難を極めたのである。

これを解決するには重油燃焼ボイラーが必要だったが、石炭は燃料としてだけではなく、防護巡洋艦に少しでも舷側防御を与えるための緩衝物としても働いていた。これを減らすには、新たな防御手段をとらねばならない。

「ブリストル」級巡洋艦「グロスター」

こうして、タウン級第3グループの「チャタム」級からは、軽度の舷側装甲が船体に張られることになった。装甲巡洋艦の装甲は6インチ砲(一般的な防護巡洋艦の主砲)の直撃に耐える6インチ厚(15cm)のものだったが、「チャタム」級の装甲は、駆逐艦の主砲や巡洋艦の副砲に用いられる4インチ砲に耐えるためのもので、厚さは1インチの高張力鋼の構造材の上にニッケル鋼の装甲板2インチを重ね、3インチ(76ミリ)の厚さだった。

イギリス海軍:スカウトとその限界

「ドレッドノート」の時代に先立って、小型巡洋艦としては「スカウト」と呼ばれる3000トン弱のクラスが開発されており、これらは水管ボイラーと発達の極に達した往復動蒸気機関によって25ノットを発揮していた。

これらスカウトにも、さらなる高速化が求められた。駆逐艦がさらに高速化したからである。

駆逐艦は、初期の26ノット型から、20世紀に入ってタービンが導入されると速力は30ノットに達し、25ノットのスカウトではこれを指揮するには速力が不足してきた。やはりスカウトもタービン化が必要である。そして重油化も。すると舷側装甲も必要となる。

スカウト「ボーディシーア」

30ノット型駆逐艦「シャモア」

排水量約400t, 3インチ砲1門、30ノット

機関はまだレシプロである

また、武装の面でもスカウトには限界が訪れてきた。スカウトの主武装は4インチ速射砲10門程度を両舷に分置したものだった。この砲は速射能力が高く、敵駆逐艦を撃破するには十分なものだった。

しかし、駆逐艦も大型化によってその主砲威力は増大し、1910年代のイギリス海軍では、スカウトと同じ4インチ砲を装備するものも現れた。

敵国海軍でも同じような重装備化が起こることは十分考えられる。また、敵の小型巡洋艦との戦闘を考えても、4インチ砲には限界が来ていることは明らかであった。

イギリス海軍:新時代の「軽巡洋艦」の誕生

こうして、スカウトの限界を突破した新たな巡洋艦が計画された。これが1911年計画で建造された「アリシューザ」級巡洋艦である。

「アリシューザ」級の計画にあたっては、チャーチル海軍大臣の推す「スカウトの高速化」案と、フィッシャー第一海軍卿の推す「駆逐艦の大型化」案があったが、最終的にチャーチル案が採用された。

「アリシューザ」級は3500トンの船体に3インチ(76ミリ)の装甲を施し、重油専焼ボイラーと直結蒸気タービン機関で30ノットをめざしたが、実際に発揮できたのは28.5ノットであった。武装は6インチ砲2門と4インチ砲6門の混載であった。

チャーチルはこの艦を評して「舷側装甲を施した艦としては、イギリス海軍史上最も小さく、最も安く、最も速い艦」と述べ、「軽装甲巡洋艦」というキャッチフレーズで議会から予算を獲得したが、一般には「イギリス近代軽巡洋艦の始祖」とされることが多い。

重油燃料・タービン機関による高速と舷側装甲が「軽巡洋艦」の特徴とされる。このコンセプトに従った「軽巡洋艦」が、第一次世界大戦をはさんだ10年あまりの間、各国海軍の巡洋艦のスタンダードとなるのである。

「アリシューザ」級軽巡「ガラティア」

ドイツ海軍:ゆっくりとした歩み

ドイツ海軍は、ヴィルヘルム2世とティルピッツ海軍大臣による大海軍建設の開始から、1万トン程度の大型巡洋艦と、3000トン級の小型巡洋艦を並行して建造してきた。小型巡洋艦は上述の中・小型巡洋艦の任務を兼ねるものである。

イギリスの「ドレッドノート」登場の衝撃にもドイツ海軍は素早く対応し、高速で比較的重防御の巡洋戦艦を建造するとともに、小型巡洋艦の速力を24ノット、25ノット、26ノットと次第に上げていった。1906年計画の「コルベルク」級からタービン(直結)機関を本格的に導入している。

そしてイギリスの「アリシューザ」とほぼ同時期に、タービン機関と舷側装甲を有する「軽巡洋艦」、「マクデブルク」級を完成した。

「マクデブルク」は、排水量4500トンと「アリシューザ」より一回り大きな船体に60ミリの装甲を張り、タービン機関で28ノットの高速を発揮した。ボイラーは石炭・重油混焼である。

ただイギリス艦に劣るのは、主砲が10.5cm砲だったことである。戦術的価値の面で、主砲口径の差は大きかった。特に対巡洋艦戦闘において、10.5cm砲の非力さは致命的だった。

しかしこれが明るみになるのは第一次世界大戦が始まってからであり、大戦中に機会のあった艦から15cm砲に換装するまで、イギリス艦に対する火力の不足はドイツ巡洋艦の足を引っ張り続けた。

「マクデブルク」

オーストリア海軍

巡洋艦建造においてオーストリア海軍は非常に先見的で、1908年計画ですでに「タービン機関+舷側装甲」という軽巡洋艦の基本理念を具体化している。

快速巡洋艦「アトミラール・シュパウン」がその第一号で、3400トンの船体に60ミリの装甲を施し、直結蒸気タービンで27ノットの高速を得た。

武装はドイツに近い10cm砲で、7門を両舷に分置している(1門は前甲板中心線上)。

これに続いて大略同型の「ノヴァラ」級3隻が建造された。主砲は一組増えて9門となっている。

オーストリアは世界大戦に敗れて海軍が消滅するため、「ノヴァラ」級が最後の軽巡洋艦となった。

「ノヴァラ」

イタリア海軍

アドリア海を隔ててオーストリアと対峙していたイタリアでも、早い時期から快速巡洋艦が計画された。

1909年計画の偵察艦「クァルト」がその第一号で、排水量3300トン、主砲に12cm砲6門を積んで重油専焼ボイラーと蒸気タービンで28ノットの高速を発揮した。ただし舷側防御はなく、薄い防御甲板があるのみだった。

偵察艦としては次いで「ニーノ・ビクシオ」級が建造されたが、排水量が4100トンに増えたにもかかわらず出力は変わらなかったため、速力は27ノットに低下した。防御は依然甲板防御のみである。

イタリアの偵察艦はこのあと大型駆逐艦タイプに方針が移るため、しばらく巡洋艦の建造はとだえることになる。舷側装甲を持つ軽巡洋艦は大戦後になるまで建造されなかった。

「ニーノ・ビクシオ」

アメリカ海軍

アメリカ海軍はこの時期まだ田舎海軍で、独自の新開発は多いものの、ヨーロッパの進んだ思想を取り入れるのには鈍感であった。

シオドア・ローズヴェルト大統領のころから戦艦の建造が急ピッチで進み、太平洋など遣外艦隊用として装甲巡洋艦も整備されたが、艦隊前衛偵察用の小型巡洋艦は全く建造されなかった。

この時期、アメリカ流のスカウトとして「チェスター」級3隻が建造されるが、蒸気タービンを搭載したにもかかわらず速力は24ノットどまり、武装は5インチ砲2門と貧弱で、艦隊用巡洋艦としては使えない代物だった。ただし舷側装甲(50ミリ)はあり、上記の定義に従えば「世界初の軽巡洋艦」といえないこともない。

アメリカ海軍はこの後も戦艦偏重の艦隊建設を続け、大戦時の艦隊は全くバランスに欠ける編成であった。真の近代的軽巡洋艦の建造は戦後になる。

「チェスター」

日本海軍

日露戦争当時の日本海軍巡洋艦陣は、標準速力を21ノット程度としていたため、「ドレッドノート」の出現によって戦艦に対する速力の優位を失い、巡洋艦全体が存在の価値を疑われる事態に陥った。

このため、巡洋艦のタービン化が大急ぎで進められ、1907年計画で「筑摩」級3隻が建造された。

「筑摩」はスカウトよりもタウン級に性格が近い艦で、排水量は5000トン、武装は6インチ砲8門と極めて有力だった。ボイラーは炭油混焼、機関は直結タービンで26ノットを発揮した。舷側には89ミリの装甲を張った。※

前述の通り「筑摩」級はタウン級に類する艦であり、スカウト系列ではなかった。この時期、日本の駆逐艦はものすごい勢いで近代化・大型化・高速化が進んでおり、これを率いる小型巡洋艦はなかなか開発に至らなかった。これが解決されるのは戦後のことになる。

※軍事研究家の大塚好古氏によると、「筑摩」級の舷側装甲は、魚雷発射管の装備部分など極めて限定された範囲にしか施されておらず、全体としては「筑摩」級は防護巡洋艦であるとみなすのが適当である、とのことである。

(参考画像)

「筑摩」級巡洋艦「矢矧」

ロシヤ海軍

日露戦争で壊滅したロシヤ海軍を再建するため、議会の反対と戦いながら、数々の新型艦が計画された。そのうち、中型巡洋艦としては、「スヴェトラーナ」級が1912年計画で建造された。

本級は、6800トンとかなり大きな船体に75ミリの装甲を張り、重油専焼ボイラーと直結タービンで29.5ノットの高速を発揮した。主砲は13cm砲15門と強力で、前甲板の1門を除いて両舷に配置された。

本級は建造中に大戦と革命に巻き込まれ、完成したのは戦後であった。

このほかにもロシヤ海軍は小型軽巡洋艦を計画していたが、発注した先がドイツの造船所だったため、世界大戦の勃発と同時にドイツに接収されてしまい、ロシヤの手には渡らなかった。

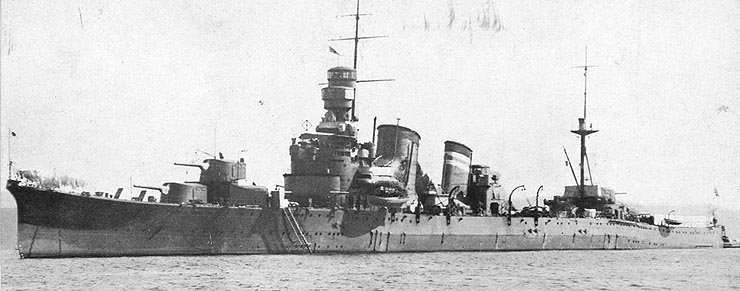

「クラスヌイ・クルイム」(「スヴェトラーナ」の革命後の改名)

フランス海軍

フランス海軍は、19世紀末で防護巡洋艦の建造を打ち切り、中型・大型巡洋艦をすべて装甲巡洋艦でそろえていたため、他国で進んだ小型巡洋艦の発達に完全に乗り遅れた。

そして、装甲巡洋艦から巡洋戦艦への革新の波にも乗りそこなったため、第一次世界大戦がはじまった時、手もとに現代的な巡洋艦を1隻も持っていなかった。

その上、大戦が始まると新規建艦計画は戦艦を除いて停止されたため、戦後になるまでまともな巡洋艦を持てなかった。

・コラム 「軽巡洋艦」は「軽装甲巡洋艦」か

ウィキペディアの語義説明としては、「軽巡洋艦」は「軽装甲巡洋艦」の略だ、ということになっている。構造的な分類としてはそれはそれで正しい。

しかし、イギリス海軍の公式分類呼称では、1913年1月31日から、従前の二等巡洋艦、三等巡洋艦(スカウトを含む)をまるごと「軽巡洋艦 light cruiser」と称するようになっているので、「アリシューザ」の就役以前にすでに「軽巡洋艦」、しかも舷側装甲のないものが存在していることになる。

従って、「最初は「軽装甲巡洋艦」と呼ばれていたものがのちに短くなって「軽巡洋艦」となった」という説明は誤りである。「軽装甲巡洋艦」は最初から「軽巡洋艦の一種」であった。

この時の分類では、巡洋艦は「巡洋戦艦 battle cruiser」「巡洋艦 cruiser(一等巡洋艦の改称、装甲巡洋艦と大型防護巡洋艦を含む)」「軽巡洋艦 light cruiser」の3分類となっているので、「装甲巡洋艦/軽巡洋艦」という対比構造でもない。

まあ、お役所の公式分類などというものは面倒くさいもので、後世のわれわれがそれに振り回されることもない、と言われればそうなのではあるが。

◇

ただ、いずれにせよ、「軽装甲巡洋艦」は「装甲」という名前はついているが、「装甲巡洋艦」の一種ではない、ということは大事な点であるのでおさえておきたい。

「軽装甲巡洋艦」の直接の先祖は舷側装甲を持たない小型の防護巡洋艦であり、装甲巡洋艦の子孫は巡洋戦艦である。名前が似ているだけで、「軽装甲巡洋艦」と「装甲巡洋艦」に系譜のつながりはない。

「軽装甲巡洋艦は装甲巡洋艦の装甲を薄くしたもの」という理解は誤っているので注意しておきたい。

また、「軽装甲巡洋艦」という艦種を公式に制定した海軍はない。(イギリス海軍が公式発表に使った例はある。)

上記のイギリス海軍の分類から見ても、「軽装甲巡洋艦」は舷側装甲のないスカウトなどといっしょの「軽巡洋艦」(軽快巡洋艦)という仲間であり、旧式の装甲巡洋艦などとは別のグループであるのがわかる。

ドイツ海軍の分類でも「軽巡洋艦」は小型の防護巡洋艦とともに「小型巡洋艦」であり、「装甲巡洋艦」は巡洋戦艦とともに「大型巡洋艦」であって、別のグループである。

第一次世界大戦

1914年から1918年の第一次世界大戦は、海軍においても未曾有の大戦争であった。その中には無数の戦訓があり、それらが戦時急造計画に取り入れられることによって、艦艇の技術はますます発展した。

その中で特に発達したのが戦艦と駆逐艦(と、ここでは述べないが潜水艦)であり、巡洋艦もそれに影響されて発達の道を歩むことになる。

戦艦の戦闘距離は大戦中に極度にのび、2万メートルでの戦闘が珍しくなくなった。そのため前路偵察が非常に重要になり、高速な巡洋艦が求められた。

また、巡洋戦艦の速力は30ノットに達し、戦艦もそれに従って高速化の傾向を示し始めたため、巡洋艦の高速化の要求はさらに増した。

駆逐艦はますます大型化し、備砲もスカウト並みの4インチ砲を複数積むまでに強化された。むろん速力も増大し、これを撃退するには高速・強力な巡洋艦が必要となった。また、駆逐艦群を指揮するための旗艦としても、高性能な軽巡洋艦が求められた。

巡洋艦同士の戦闘も多発し、その中で備砲の大型化が求められた。10.5cm砲装備のドイツ巡洋艦は、6インチ砲装備のイギリス巡洋艦との戦闘にしばしば不覚をとった。そのため、巡洋艦の装備は6インチ砲多数装備が標準となった。

1914年までに就役した各国軽巡洋艦の数

イギリス14、ドイツ8、オーストリア4、アメリカ3、日本3

大戦初期のイギリスの駆逐艦「ローヤル」

排水量約1000t, 4インチ砲3門、29ノット

大戦中の急速量産巡洋艦の代表が、イギリスの「C級」巡洋艦である。艦名の頭文字を「C」に統一したこれらの巡洋艦は、「アリシューザ」級をベースに次第に強化されていった。

第1グループの「カロライン」級は「アリシューザ」級と大差はなかったが、次の「カライオピ」級では機関がギアード・タービン※となって効率が上がり、備砲は6インチ砲4門と強化された。第4グループの「セントー」級では6インチ砲は5門となり、第5グループの「カレドン」級では船体を拡大して排水量は4200トンとなった。

「カライオピ」

これらに対抗したドイツの巡洋艦も次第に大型化、強武装化された。「グラウデンツ」級は1916年から1917年の改装で15cm砲7門搭載に、「ヴィースバーデン」級では5200トンの船体に15cm砲8門となり、これが標準の武装となった。

ドイツ軽巡「ドレースデン」

※ギアード・タービン 蒸気タービンが最大の効率を発揮する回転数は、水中のスクリュープロペラにとっては高すぎる。スクリュープロペラが適切な能力を発揮する回転数は、蒸気タービンにとっては低すぎる。

そのため、タービンの回転軸を推進軸に直結したのでは、タービンエンジンの効率は常に低く抑えられてしまう。

そこで、タービン軸の回転を歯車機構で減速してから推進軸につなぐ技術が発明された。これがギアード・タービンである。

ギアード・タービンは、常に蒸気タービンに適した回転数で運転することができるので出力が向上し、同等の出力ならより小型軽量なタービンですむことになる。

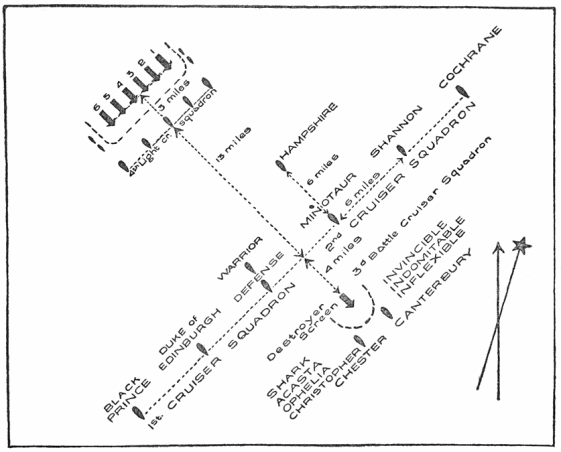

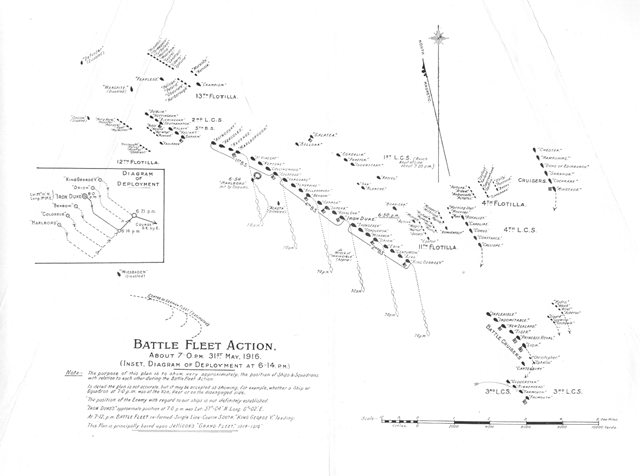

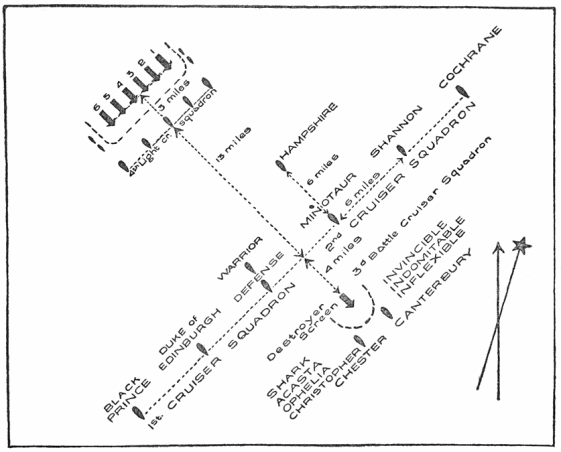

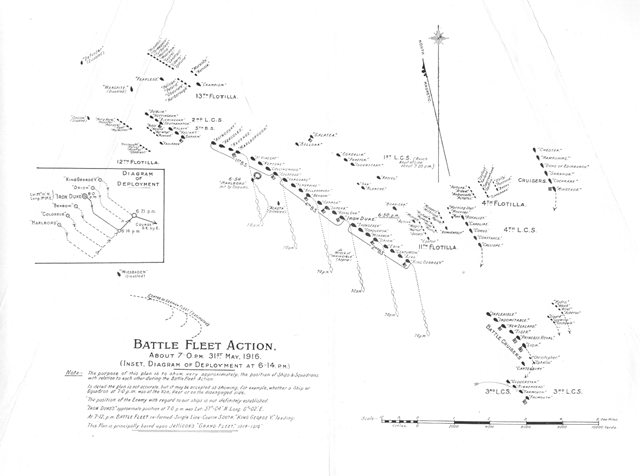

ここで、前述の「巡洋艦の3分類:戦列に伍する装甲巡・巡洋戦艦/前衛偵察に当たる中型巡洋艦/軽快部隊指揮のための小型巡洋艦」の実例を、大戦中最大の海戦となったジャットランド海戦におけるイギリス艦隊を例に見てみよう。

(出典(a))

この図は、ジャットランド海戦におけるイギリス主力艦隊に帯同する巡洋艦部隊の展開を表した模式図である。

左上の1−6が戦艦部隊。その直衛についているのがC級軽巡からなる第4軽巡洋艦戦隊と駆逐艦。その前方13マイルには装甲巡洋艦からなる第1・第2巡洋艦戦隊の横陣。その4マイル前方に第3巡洋戦艦戦隊。その直前に “Destroyer Screen” と記された駆逐艦隊。最前衛にタウン級の巡洋艦「チェスター」と「カンタベリー」。

実際のスケールでは、下の図のようになる。

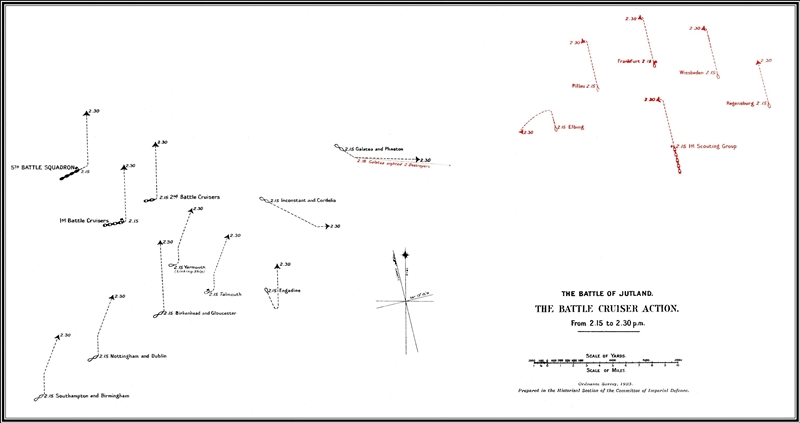

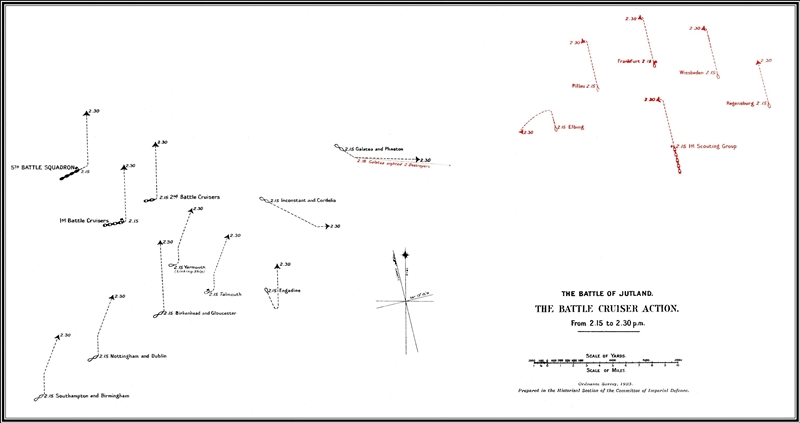

(出典(b)、クリックすると拡大)

これはドイツ偵察艦隊とイギリス巡洋戦艦部隊が接触したときの隊形を表したもの。双方、軽巡洋艦を傘型に前衛に張り出しているのがわかる。

これが戦闘開始後には、巡洋戦艦部隊は戦列に残り、それ以下の軽艦艇は戦艦部隊の陰に隠れる形になる。その状態の図を下に掲げる。

(出典(b)、クリックすると拡大)

大戦中の各国軽巡洋艦の建造数

イギリス34、ドイツ12

大戦中の各国軽巡洋艦喪失数

イギリス2、ドイツ6

1918年末における各国軽巡洋艦数

イギリス46、ドイツ14、オーストリア4、アメリカ3、日本3

大戦中から大戦後の発達〜日本の登場

ドイツは戦争に敗北して海軍軍備競争から脱落した。これに対して、戦争で大きな被害を受けなかった日本とアメリカでは、大戦後に熾烈な建艦競争が始まった。イギリスでは、大戦中に計画した艦が大戦後に引き続き建造された。

まず日本を見よう。日本は大戦中に4隻の27ノット巡洋戦艦と4隻の23ノット超ド級戦艦※をそろえ、海軍軍備競争にエントリーした。大戦中に起工した「長門」級戦艦は26ノットの高速をめざして建造されている。

※超ド級戦艦 ドレッドノートに対応して各国が建造した同等の戦艦を「ド級戦艦」と呼ぶ。「超ド級戦艦」は、ド級戦艦をベースに、主砲口径を拡大して、いっそう有力となった戦艦の総称である。ド級戦艦の主砲口径は11インチから12インチ、超ド級戦艦の主砲口径は13.5インチから15インチである。

駆逐艦も1000トンを超える大型駆逐艦が登場し、大戦中に起工した「峯風」級では、1200トン、39ノット、12cm砲4門と、戦前の感覚からするとまさに怪物のような性能に達した。

「峯風」級駆逐艦「灘風」

これら駆逐艦を指揮する巡洋艦が、日本海軍には全く不足していた。何と言っても、大戦時の最高速の巡洋艦が26ノットしか出せないのである。

そこで日本海軍が建造したのが、新時代のスカウトたるべき小型高速重武装の巡洋艦であった。「天龍」級軽巡洋艦である。

「天龍」はギアード・タービンエンジンを積んで33ノットの高速を発揮し、武装は14cm砲(インチで測ると5.5インチ)を必要最低限の4門、中心線上に搭載した。ちなみに機関馬力は「筑摩」の2倍に達する。これをコンパクトな3200トンの船体におさめて63ミリの装甲を張り、終戦の翌年の1919年に就役した。後期「C」級に匹敵する艦といえるだろう。

日本海軍では「天龍」級に、駆逐艦群(日本海軍では「水雷戦隊」と呼ぶ)の指揮任務とともに、艦隊前路偵察任務をも期待した。「天龍」「龍田」の2隻に加えて、1917年度計画では6隻の建造が計上されている。

イギリスの後期戦時計画艦

急造のためやや性能に妥協のあった「C」級の実績を見て、イギリス海軍はより理想に近い巡洋艦を戦時に計画した。これらの就役は戦後になったが、日米をも巻き込む建艦競争の土台となったと言える。

まず、「C」級系列の直接の後継者として建造されたのが「D」級である。これは「C」級の武装を6インチ砲6門に強化したもので、排水量は4800トンに増大した。

さらに、30ノットに届かなかった「C」「D」級の速力向上を狙って建造されたのが「E」級である。このクラスは設計を一新し、7600トンの船体にこれまでの倍の馬力の機関を載せ、一気に33ノットの高速を発揮した。武装も6インチ砲7門に強化された。

「E」級巡洋艦「エメラルド」

また、タウン級の後継として、海外派遣用の大型軽巡「ホーキンズ」級が建造された。こちらは排水量9750トンの船体に新式の7.5インチ砲7門を積み、30ノットを発揮した。

「ホーキンズ」級巡洋艦「ローリー」

アメリカ海軍〜真の「軽巡」の登場

まともな艦隊巡洋艦を持たなかったアメリカ海軍であるが、第一次世界大戦参戦とともにイギリス海軍の運用状況を知り、ようやく近代巡洋艦の建造に乗り出した。

これが「オマハ」級で、1917年度計画ながら設計がたびたび変更されたために就役は1923年となった。

船体規模は「E」級に相当する7000トン、これに9万馬力の大出力機関を積んで(「天龍」が5万馬力、「E」級が8万馬力)35ノットの高速を実現した。これは同時期のアメリカ駆逐艦の速力とそろえたものである。武装はとびきり強力に、6インチ砲12門を砲塔と二階建てケースメートに搭載した(片舷火力8門)。

いささか無理がないではないデザインだったが、強力な軽巡であるのは間違いない。建艦競争のライバルである日本では、これにどう対抗したのであろうか。

「オマハ」級巡洋艦「シンシナティ」新造時にくらべ、多少備砲を減らしている

近代軽巡の完成形〜5500トン軽巡

前述の通り、日本海軍では「日本式C級」ともいうべき「天龍」級の量産準備を進めていた。しかし、駆逐艦の発展は著しく、40ノットに迫る高速駆逐艦の指揮のためには「天龍」級を上回る高速巡洋艦が必要なのは明らかだった。

さらに、「オマハ」級がかなりの大型の軽巡であることが判明するに従い、スカウト・クラスの「天龍」級の非力さが指摘されるようになった。

このため、「天龍」級の建造を2隻で打ち切り、より強力で高速な軽巡として設計を改めたのが、「球磨」級をはじめとする通称「5500トン軽巡」である。

通称の由来は常備排水量が5500トンであることで、基準排水量では5100トンになる。機関出力は「オマハ」級と同等の9万馬力として36ノットを叩き出し、高速駆逐艦群の指揮に不自由しないだけの高速を得た。

武装は14cm砲7門、片舷火力6門と必要十分なもので、イギリスの新型軽巡と肩を並べる強武装となった。

日本海軍はこの「5500トン軽巡」を1925年までに14隻整備し、10隻の「オマハ」級に十分対抗できる戦力をそろえた。イギリスの「E」級は2隻にすぎない。「D」級には速力差で、「C」級ならば火力でも優位に立てる高性能巡洋艦部隊の完成であった。

14隻という隻数を見れば明らかなように、5500トン軽巡は、駆逐艦群の旗艦任務のみならず、艦隊の前衛偵察任務をもこなすことのできる万能軽巡であった。

この時期、日本海軍はまさに世界最強の巡洋艦勢力を持っていたのである。

「球磨」級巡洋艦「大井」

その他の海軍

第一次世界大戦は、欧州列強の国力を限界まで費消した。そのため、敗れたドイツ・オーストリアや革命が起こったロシヤだけでなく、戦勝国のフランスやイタリアも、戦後しばらくは建艦計画が立てられないほどであった。

そのため、仏伊両国は、不足した巡洋艦戦力を、敗戦国の巡洋艦を奪い取ることで補填しようとした。

ドイツから4隻、オーストリアから1隻がフランスに、ドイツから3隻、オーストリアから2隻がイタリアに与えられた。これらは戦後に国力が回復して新型の巡洋艦が整備されるまで、両国海軍で有効に用いられた。

1919年〜1921年の各国軽巡洋艦建造数

イギリス9、アメリカ2、日本7

1921年末における各国軽巡洋艦数

イギリス51、アメリカ5、日本10、フランス5、イタリア5

進化の行く末は〜20cm砲巡洋艦の登場

粒のそろった高性能艦多数からなる巡洋艦戦力を手に入れたとはいえ、日本海軍はこれに満足していなかった。単艦性能では5500トン型が「オマハ」級に劣るのは確かである。「オマハ」級を撃破して、アメリカ艦隊の防御網を食い破り、高性能駆逐艦の群れでアメリカ戦艦群に強襲をかけるためには、さらに強力な軽巡が必要であった。

打倒「オマハ」を目指して建造されたのが、「古鷹」級巡洋艦である。このクラスは、「ホーキンズ」級にならって主砲口径を増大し、その威力で敵を打ち破ることを主眼に設計された。

「古鷹」

主砲口径は20cm。日露戦争当時の装甲巡洋艦に匹敵する大口径砲である。これを6門搭載し、片舷6インチ8門の「オマハ」級を上回る火力を得た。片舷投射弾量は、オマハ級の1.73倍に達している(5500トン級はオマハ級の0.82倍)。

機関出力はついに10万馬力を超え、34ノットの高速を維持した。

これを7100トンのコンパクトな船体におさめるのが目標だったが、実際には7950トンで完成した。しかしこれでも「ホーキンズ」より小さい。

これは、「古鷹」に先立って建造された実験的な小型軽巡「夕張」での数々の軽量化実験が役に立ったものである。

こうして、軽巡洋艦は新たな地平を開き、さらなる高性能化に進んでいくこととなった……のだが。

ここでひとつの事件が起こる。

「条約型巡洋艦」の登場

それは1921年から22年のワシントン軍縮会議であった。この会議では、各国の戦艦を大幅に廃棄し、新戦艦の建造を実質的に禁止するのが主眼であった。

ここで、「戦艦」の定義が問題となった。議論の末、「排水量1万トンを超えるか、主砲口径8インチ(20.3cm)を超えるかするものが戦艦」であると決定された。

となれば、それを超えない最大規模の軍艦を造りたくなるのが人情である。

こうして、排水量1万トン、主砲8インチの軍艦の建造ブームが巻き起こった。この制限いっぱいに造れば、それは巡洋艦ということになる。これら1万トン巡洋艦を、「条約型巡洋艦」と呼ぶ。

条約型巡洋艦は、戦術上のあるいは作戦上の必要性から生み出されたものではない。全くの外交的都合によって発生したものである。このため、巡洋艦の発達史にはここで大きな断層が生じ、いままで見てきたような、必要と対抗と技術革新が織りなす道すじをたどっていくことはできない。

やがて、条約型巡洋艦は「重巡洋艦」と呼ばれるようになる。それら重巡洋艦のたどる物語は、また別の機会に語ることとしたい。

1922年〜1927年の各国軽巡洋艦建造数

イギリス7、アメリカ8、日本14、フランス3、オランダ2、スペイン3、ソ連1

1927年末における各国軽巡洋艦数

イギリス49、アメリカ13、日本24、フランス8、イタリア5、オランダ2、スペイン3、ソ連1

1928年からは、条約型巡洋艦が続々と就役し始める。

まとめ

軽巡洋艦は、19世紀末からの防護巡洋艦からの発達の系譜を継ぎ、小型軽快な「スカウト」と、中型の巡洋艦の融合の中から生まれた。また、その登場と発達には、当時大型化・高速化しつつあった駆逐艦の影響が大きい。

軽巡洋艦の特徴は、蒸気タービンによる高速と、舷側に小口径速射砲を防ぐための軽度な装甲を張ったことである。

軽巡洋艦は第一次世界大戦中・大戦直後に大きく発展し、日本はその波に乗ってきわめて有力な軽巡戦力を整備した。

軽巡洋艦の発展の先には20cm砲巡洋艦が現れ始めていたが、ワシントン条約による条約型巡洋艦の人為的な登場は、それまでの巡洋艦の発達とは不連続な面が大きい。

図版出典

(a) http://www.naval-history.net/WW1Book-RN3b.htm

HISTORY OF THE GREAT WAR - NAVAL OPERATIONS, Volume 3, Spring 1915 to June 1916 (Part 2 of 2) by Sir Julian S Corbett

もとサイト

http://www.naval-history.net/index.htm

(b) http://www.hellenicaworld.com/History/StevensWestcott/en/AHistoryOfSeaPower.html#page386

A HISTORY OF SEA POWER BY WILLIAM OLIVER STEVENS AND ALLAN WESTCOTT, PROFESSORS IN THE UNITED STATES NAVAL ACADEMY

写真は一枚ごとに引用もとのサイトにリンクした。

(24. Feb. 2016 Daimyoshibo)

(revised on 8. June 2016 Daimyoshibo)

目次ページにもどる